�T�K�L�^�@�H�c�@ �P�P�@�@�\�������A�c

�����ݒn���

�@��R���X�g �F �����S�A�c��

�@�K�����X�g �F �����S�\�������A�c�@�@�Îl���_��

�@�������X�g �F �����S�\�������A�c�@�@�Îl���_��

�@�i�Q�l�j���E�y�� �F �����S�A�c��

�@�@�@�@ �@���� �F �����S��c��

�@�@�@�@ �@�ێR�́A�����S�ɏ�c���A�H�{���A�A�c�����L�ڂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�Y���S�ƕ����S�A�A�c�Ə�c������܂��B���̊m�F���ǂ����Ă����̂ł��傤���B����I�ȖʂŐ��������ł��傤���B

���A�c���́A�����Q�Q�N�ɕ����S�A�c���E�z�O���E�؉����E�������n�����������đ����{�s�������ŁA���a30�N�ɕ����S�\�������E�r�����E�A�c�����������āA���炽�ɏ\�������ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����P�V�N�ɁA���c���E�������E�Y���쒬�E��X���E�\�������E�R�����E��Y��������s�ƍ������āA���炽�߂ĉ���s���������Ă��܂��B

���w�����̍Ձx

�@�Îl���_�Ё@

�@�����n�F�����S�\�������A�c���{�O�U

�@�Ր_�F�s���t�V�ƍc���_�A�����_�A�ɖ�ߊ�_�A���F���_�A��q���_�A�i���ɕ����A�Ɏדߔ��_ �s��t��F��

���w�H�c���_���g�o�x

�@�Îl���_��

�@�����n�F����s�\�������A�c���{�m�O�U�@

�@��Ր_�F��F���E�V�ƍc���_�E�ɎדߊE�Ɏדߔ����E����喽�E�i���ɕ����E��q�����E�����F����

�@�����_�ЁF�_���� ��א_�Ё@

�@�R���F�u���T���N�q1501�r�A�c�̒n�ɏ��ۏ邪����A�Îl���_�Ђ͏���Ώx�͎�_��Y������i���J�������̂Ɠ`�����A���K�͖k�����A��_���͓V�S�܂��������V���i���w��L�`�������j�ł���A���݂̉��a�͖���29�N�ɏ㓏���ꂽ���̂ł���B

�@�i�\3�N�q1560�r�̏H�A�A�c���ۏ���Η_��Y��i���F����̂قƂ�������肵�ĕ����߂���A�����̉J�I�ɔG�ꂽ�ؑ���_�������ƌ����A�k�Ɍ����Ă܂��܂���B

�@����͂܂������Îl�������̈ꒌ�Ǝv�����A�H�D�ɕ�݂ď]�҂Ɏ������A���ۏ�̋��͒C���̕��ʁq����r�ɁA�Îl���{�Ƃ��Ď���肵���A���̑����V�����ł���B

�@�Îl���{�͓��X�h���A�Q�w���͓�����Ă������A���\5�N�q1596�r�����̍ŏ�`���̌R�ɍU�߂��ĐA�c���ۏ�͗��邷��B

�@���̐킢�ŏ�ɉ��������A�Îl���a���댯�ƂȂ��A����@�̎O���ɓ����鍂���V�����̒��ɔ�э��݁A�Îl�������𖽂ɂ����Ď��A���ۏ��ė��R�ɐ��ݎ�����҂��A���̗�����Â܂�A�قƂڂ�̂��߂����A�A�c�ɗ����A��ꎆ���K�̊�t���W�߂Ē����N�����d�˂čĂьÎl���a�����������̂����̌Îl���_�Ђł���B�i�H�c�p���E�L�q�����j�v�Ƃ���܂��B

���T�C�g�w�H�c���v�d�a�ό��ē����x�[�u���يX���v�[�u�A�c�W���v�Ƃ��ǂ�Ɓu�Îl���_�Ёv�̋L��������A�����Ɂu�ē��łɂ��Ɓv�Ƃ��ď�L�̗R���Ƃقړ��l�̕��͂�����܂����B

�@�A�N�Z�X�́A�Q�O�P�R/�O�X/�P�P�ł����A���݂̂t�q�k�͈ȉ��ł��B

�q�@https://www.akitabi.com/kai-gazo/numadate/ueda/ueda.html�@�r

���H�c�p����U�������̐��]�^���u��o�H���@�����S�i���j�v�́u�����S �㊪�v�Ƃ��āu�A�c���v�ɂ��ċL�ڂ���Ă��܂��B�q��������}���كf�W�^���R���N�V�����ʼn{���r

�@�w�H�c���_�В��g�o�x�̌Îl���_�Ђ́u�R���v�Əd������L�q�������܂݂܂����A���p���Ă݂܂��B

�@�͂��߂ɋ㊪�̖ڎ��ɂ����镔��������u�{���@���A�c���@��c�̂��Ȃ��v�Ƃ���A�s�����߂āu�\�v�Ƃ��āu�����ق��݂Á@�z�O���v����u���������̂߂��݁@�؉��W�v�܂ł̑��X�̖����L����Ă��܂��B

�@�{���̑O�ɁA�^�C�g���ɂ�����u���A�c���v������A������C������悤�Ɂu��c�̂��Ȃ��v�ƋL����Ă��܂��B

�@�{���́u���B�c�A��c�Ƃ�����������B�B�c�͐��ɂ���������B�v����n�܂�܂��B

�@�u�q���r�A�c�̓�ɊF���삠��A����萼�ɗ���Č�V��ɓ���B�����یS�W�L�ɉƈ����\�l���B���̐��ɌÊق���A�̏������o��Y�Z����Ɖ]�B��͗Y���S�p�ԑ��ɂċ�̂ƌ�������B�q���r�v������܂��B

�@�{���́A���F�쌠���{�A���Îl���{�A�������{�A�������@�ݑ�A�������@�ݑ�A���쏹���𐢁A�������s���A���c�쑺�A���̊e���ڂ̋L���������A�A�c�W�E�劦��E���ۍ�E�F��_�ЌÎl���_�ЁE���̐}�G���ڂ����Ă��܂��B

�@�����ĐA�c�W�\�̋L���������Ă����܂��B

�@���ځu���Îl���{�v�̋L���́A�u���b�G�R�Îl��������A�������ɂ��ւ̎Бm��݂Ƃɂ�B�Îl���{�́A���̂ނ����Y��ɌS�������粂�A�͌F�i�����F���p�ԂƏ����j���̐��k�̕��ɒ��āA�����i�����F�������Y���S�����S���S�����̑��ɂėY���S�̊p�Ԃɂ�����������j�Ƃ��ӑ��Ȃ鏬����n�ɒ��������Ͼ����_�ɂāA���̂����܂肵�n�߂�m���l�Ȃ��B�ނ�����粂͂��ƜA���Ƌ��������肵���ƁA���̂��߂ɊF���݂݂̉͊ȕ������ڂāA�Îl��ɎЂ���������A�C������l��������˂ΐ_�����܂�яo�āA�Ă͌u�̉��Ƃ����j������ƂȂ�ʂ邱��A�i�\���N�̏H�A�A�c����ɏ���Η_��Y����ɒ�i�A���̂����菬��낵�ĕ��߂��荟�ؑ������₵���āA�_���ł��A�ȂɁT�܂�A���T�鈯���J�I�ɂʂ�_�`�⋀�ȂށA����������Ƃċ߂Â��Č����Ζk�Ɍ���Ă܂���B�܂�������ڂ͌Îl�������́A�����ЂƂ͂���ɂĂ������͂��܂��߂ƂāA�������̗t�ɕ�݂��ď]�҂Ɏ������A������Ɏ����Ă�����A�����炸���ۂ���̒C���̋��Ȃ�|�ɓ������Ĉ��u���܂肵�́A���̑���V�c�̑��`��Ƃ��ւ�B��������V�͎l�V���̑��ꒌ�Ȃ���A���T�ɌÎl���{�Ƃ܂������ē��X�ɉh����A�Q�w�������肠�������Ђ��肵�q���r�v�A�u���̏o������鈯���͗Y��ɌS�̓c�ƍ�����ǁA�������̎�����؋��c�Ƃ��ւ�B���Îl���{�́A���ɂ��ւ�蕽��ɌS�玺�����ɻ��O��ɋ��A�c���ɒ����̌�_�ɂ�B�܂��A�H�cɌS���Y����ɑ�������ɉ��i�����F�H�c�S�A���̎������̎���j��荟�n�ɑJ�¼�V��肵��_�ɂ�A���̂��m���l���Ȃ��B�܂��Îl��ɎЂ́A�Y��ɌS�v�q�����r��ԸŲ������Ɏ}�������R��ɌÎl���A�_�a�����ÎЖ�B��kɌS���э�������̌Îl���{�A�H�cɌS�����������̌Îl���{�A�R�{ɌS�����������̌Îl���{�A�Ȃّ��O�ɂ���������B�v���L���A�������q�����̌쐢�l�����ɐG��A�z�㚠�����S�\����̌Îl���{�ɂ��ċL���A���������̌Îl���{�ɂ��ċL���Ă��܂��B

�@�����āu���Îl��ɋ��q�����r�ՂɌ÷������B�������N�o���������Ƃ��ӁB�H�cɌS�������̌Îl���A�R�{�S�������̌Îl���A���������̌Îl���̌�ق݂�ǂ���ɁA���݂Â����������B�������͍����Ɨ���A�Ƃ����Ƃ̎l�������͑�ՂɂāA���_�Ђ̑O�킽��Ɏs���ē��Ђ����́A���������s���̖�����B��ՂȂ炴�锪�����Ƃɂ��A�s�������Ƃ��̐��������͂ꂽ��B����������x�͏��ۂ̏�ɂ����A�ӂ����т͌�Ă̔����s�i�����F�A�c���̎x���Ȃ�j���ɂ����܂��B�_�Ђ͌F�W�̓m�ƌ��Ŷ�ܾ�ɖk���̐_��B�Փ��l�������B�Îl���{�́��A�c���z�O���C���@���u���V�c���������n�A���܉ӑ��̒����B���Ё��_���{����ɎЁA�ʓ������@�B�v�Ƃ��ČÎl���{�̋L�����I���Ă��܂��B

�@�q���F�A�c���̋L���ł̌\����̌Îl���Ђɂ��Ă̋L�q�ɂ��ẮA�u�T�K�L�^�E�V���P�[�V���c�s�\����v�̋L���̒NjL�Ƃ��āu���u�x�v�Ƃ̊W�Ƒ�R�G�u�Îl���_�Ђ̌�����q�˂āv�ł̈��p�Ɋւ��ċL�q���Ă���܂��B

�@��R�_���y�ѐA�c���L�����̍��������̌Îl���{�̋L�q�ɂ��Ă͎������̋L���Ŏ�グ�����Ǝv���܂��B�r

�@���ځu�������s���v�̋L�������p���܂��ƁA�u�����s�͐A�cɑ��Ȃ���A�S�W�L�Ɏ}���̕��ɓ�ڂ�A���x���Ƃ����ӂׂ����B�z�O���A�A�c�Wɑ��������̙|��B���F��_�Ё��Îl���{�A���Ȃ����̓m�ɁA���۱ܾ�ɓ�Ɩk�Ɍ����Ē��������Ͼ��B�Îl���{ɍՓ��������Ɏs������A�O�ɌÎl���{�̂�����ɈϋȂɉ]�Ђ��B�v������܂����B

�@���]�^���ɂ���ċL���ꂽ���̓��e������ƁA�u�l�V���̑��ꒌ�v�̔�����V�́u�Îl�������́A�����ЂƂ͂���v�ł���Ƃ����F��������A�k�������Ă��邱�Ƃ��Îl���_���邱�Ƃ̌��߂Ă̂ЂƂł���A������V�݂̂��J���ČÎl���{�Ƃ��Ă��ĎQ�w����������Ă��鎖���L����Ă��܂��B

�@����͏d�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@��R�u�Îl���_�Ђ̌�����q�˂āv�ɐ^���́u�i�\���N�̏H�A�A�c����ɏ���Η_��Y����ɒ�i�`��������V�͎l�V���̑��ꒌ�Ȃ���A���T�ɌÎl���{�Ƃ܂������ē��X�ɉh�A�Q�w�������肠�������Ђ��肵�v�܂ł����p���āA�u����͌Îl���͎l�V���ł��邪�A���T�ɂ͔�����V�̈�铂����Îl���Ɛ\������Ƃ��ӂ̂ł��邪���̎l�V�����͍r��̕��y�L�ɂ��m�k�̐��Ƃ��ėg���Ă��B�v�ƋL���Ă��܂��B

�@������V�͎l�V���̂ЂƂł��邱�ƁA�Îl�������̂ЂƂł��邱�Ƃ��A�������Ɍ��т��Ă��܂����A�Îl���͑�R���L���Ă���悤�Ɂu�߉ށA��t�A������A����̎l��铁v�Ƃ���������������܂��̂ŁA�l�ł̂ЂƂ̔�����V�Ƃ����F���ł����Ă��u�Îl�������́A�����ЂƂ͂���v�ƌ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�������A�߉ށE��t�E����Ȃ��������V�E�����V�E�L�ړV�̂ǂꂩ�ЂƂ������Ɍ���������Ă��u�Îl�������́A�����ЂƂ͂���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤�Ǝv���܂��B

�@�k�������_���Îl���Ƃ����F���������Ă����A������V���Îl���̏ے��Ƃ��āA������V�݂̂��J���Ă��Îl���Ƃ����J�邱�Ƃ�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�b�G�R�Îl�����ɂ��ẮA����ȏ�̋L�ڂ�����܂���B

�@���]�^���̋L�q�Ɓw�H�c���_�В��g�o�x�́u�R���v�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ��āA�_���o���̔N���i�\���N�Ɖi�\�R�N������܂��B

�@�܂��A�u�R���v�Łu�C���̕��ʂɁA�Îl���{�Ƃ��Ď����v�Ƃ���̂ŌÎl���{�̕��ʂ̂悤�ɂƂ��鋰�ꂪ����܂����A�C���Ƃ����͓̂��̏ꏊ�ł����ē��̌������p�ł͂Ȃ����Ƃ�������܂��B

�@�Îl���{�����Ă������Ƃ���̂��Ƃ��L����Ă��܂��B

�@���݂̓���s�Ɋp�Ԃ�����p�ԕ����Ƃ����Z���\��������A�F����̐�������ɂȂ�܂����A���]�^���̋L���p�ԁE�����͂��̂�����̂��ƂȂ̂ł��傤���B

�@�����ɁA���ۏ�̒C���̋��ŌÎl���{�ƂȂ��_�����̂ނ����ɒ������Ă����̂ł��傤���B

�@�����́u�Îl��ɎЁv���u��������v�āu�_�����܂�яo�v���̂ł��傤���B

�@�{�T�C�g�́u�H�c�P�O ��쒬�v�̂Ƃ���ŋL�����w����s��A����`���H�|�فx�́u���j�����ف[��A������j�N�\�v�ɂ���u����P�T�Q�W�N�@���ہq�ρr�N���@��ڌÎl���Ђ̌�_�̂���^���ŐA�c���ɗ������i�A�c�Îl���_�Ёj�B�v�̋L�ڂ�����܂����B

�@�P�T�Q�W�N����i�\���N�܂łR�O�N�̊u���肪����܂��B

�@����s�p�Ԃ̂�����ɌÎl���Ђ������Ă�������܂�яo���_�����J�����Ƃ���ƁA�F����̏㗬�ɂ������A����ڂ̌Îl���Ђ̂P�T�Q�W�N�̑�^���ŗ����ꂽ��_�̂��i�\���N�ɐA�c�Îl���_�Ђ��J��ꂽ�ƌ������Ƃƌ��ѕt���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@��A����ڂ̓`���́A�A�c�̌Îl���Ђ̐_���̏o���ɂ܂��b���m���Ă������̂̎��̂悤�ł�����܂����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B

�@�Îl�����ՂƖ������̂��Ƃ��L����Ă��܂��B

�@�Îl�����ՂƂ����̂͏��ۏ�̒C���̋��̌Îl���{�̂������ꏊ�Ǝv���܂��̂ŁA���̂�����ɌÂ����̖����萴�����N���A�u�������͍����Ɨ���v�Ă������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�܂��A�_�Ђ̑�ՂȂǂɂ́u�_�Ђ̑O�킽��Ɏs���ē��Ђ��v�ŁA�u���������s���̖�����v�Ƃ���܂����A���݂̏Z���\���Ɂu�\�������A�c�����s�v������܂��B

�@���ۏ�Ղƌ�����ꏊ�ƐA�c�����s�̏ꏊ�͋߂��̂ŁA�Îl�����Ղ͂��̕t�߂ɂ������Ƃ������Ƃł悢�Ǝv���܂��B

�@���܂̂Ƃ���A�������⍂���ɂ��Ă̏��͂���܂���B

���w���]�^���S�W ��U�� �n���U ��̏o�H�������S�x�́u���v�i���c���u�j�ɁA�u�^�����{�i�I�ɒn���ҏW�̖ړI�Ŏ��M�����̂��A�s��̏o�H�������S�t�\�l���ł���B�������i1824�j�N�������瓯��N�܌��ɋy�ԏ��������̌��ʂł������B�v�u���̒n���̕\�L�̓������q�ׂ�ƁA/ ��A�˖��̒n���Ƃ��Ă̕\���𐮂��Ă���B�`���ɁA���̑��̗����̖��O���f������B�ŏI�ɁA�Ɛ��A�Z�����A�n�C�����f�ڂ���B/ ��A�w�S�W�L�x�i�����m���A���۔N�ԁj�����ڂ��A���̑��p�Ȃǂɂ��āA����ƌ��݂Ƃ̔�r���s���Ă���B/ �O�A���Ђ̉��N�A�Վ��͏ڂ����B�Ƃ��ɍ�ɂ͉\�Ȃ�����Q�A�Փ��̖͗l���L�����B/ �l�A���Ƃ̗R���A�ƌn�ׁA�����̌Õ�������R�Ȃ��̘^����B/ �܁A�ˎ卲�|���̐����������ꍇ�A荎��ɂ��āA���h�̈ӂ����킵�Ă���B/ �Z�A���|�˂̒n���ł��邩��A�����̌����l�͗]�v�Ŗ��p�Ƃ݂Ȃ���āA�Ȃ�ׂ�����������Ȃ��悤�ɐS�|���Ă���B�������A���l�^���̓��F�͂����ɂ���������A�T���ڂȂ���A�e���ɋL���ꂽ�B���̏ꍇ�ɂ͒f�菑�������Ă���B�q���r�v������܂����B

�@�˖��n���́w�����S�x�̂Ȃ��ŁA�Îl���{�ɂ��Ă̍ŏ��̋L�ڂ́u�A�c���v�̂��̂ɂȂ�܂��B

�@�����ł��邪�䂦�ɁA�����ɁA�����ɒ�������Îl���Ђ��L���A�z�㊗���S�\����̌Îl���{�ɂ��ė��̓`���Ƃ��āu�����q��F���r���V��ČÎl���Ƃ͂܂����B�܂������_�͌Îl���ɂ͂��炸�A�z�c�ɂĂ��͂����B����Ǎ��͐^���@�̎��ɂ��̂�����A���͐\���ӂ�͂ŁA�B�l�V�����Ղ�Ƃ̂ݐ\���v�����L���A�u�������̉��ɍ݂�Îl���{�v�̍��Ɏ���o�܂��L���A�Îl���{�Ɛ����̂Ȃ�����L���A�Îl���{�ɂ��Ă̗����Ɏ�����悤�ɋL�q���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�w�H�c�p�� ��T���x�����̐��]�^���u��o�H�� �����S�i��j�v�����܂��ƁA�^�C�g���u��o�H�� �����S�i��j�v���L�����O�ɐ悸�u������ɌS�v�̕�������܂��B���̕��ɑ����āu���܂����T�ɂ��Ӂv�Ƃ��������L����A���̂Ȃ��Ɂu�������ɌS�W�L�Ƃ���́A�������A����ɘV�l�̕ҏW��B���݂͂ȋ��ۂ̎����ɂāA���̂ނ����Ƃ��֎����͂�鏈�X����B�v�ƋL����Ă��܂��B

�@�w���]�^���S�W ��U���x�ł́A�u��o�H�� �����S�v�̊����Ɂu�i�����j ������ɌS�v�A���Ɂu���܂����T�ɂ��Ӂv������܂��B

�@�����́u���v�Ɂu�����āA�w�܂����T�ɂ��Ӂx�Ƃ��āA���̒n���̖}�Ⴊ�L�����B�q���r�܂��A�w�����ɌS�W�L�Ƃ���́A�������A����ɘV�l�̕ҏW��x�ƁA���ɒf���Ă���B���۔N�Ԃɕ҂܂ꂽ�����m���́y�S�W�L�z�����ڂ��Đ^�����n����ҏW���˂Ȃ�Ȃ��������R�ɂ��Ă͌�q����B�v�ƋL���Ă��܂��B

�@�w�H�c�p�� ��Q���x�Ɂu�Z�S�S�W�L�v�����^����Ă��܂��B�����́u���v�Ɂu���̘Z�S�S�W�L�͈�ɋ��یS�W�L�Ƃ��̂����������m���̋��ۏ\�ܔN�ɕҎ[�������̂ł���B�q���r�e�S�̒����y�ьː��̒����͍ł����m�Ȃ�A���]�^���̗V���L�ɂ͏H�c�Z�S�̒����ː����͎�Ƃ��Ă��̏�������p���Ă���B�v�Ƃ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s �����܂� �Q�O�Q�P�|�O�V�@�L �t

�s�T�K�̏����t

���}���يԑ��ݑݎɂ���āA�w�\�������j�x�i�\�������j�Ҏ[�ψ���@���s �\�������@���W�E�P�X�X�U�j�����肵�܂����B

�@�u���Ͱ��O�߰�l �F��Ɛ_���v�ɁA�F��_�ЁE�Îl���_�ЁE�����M�E���G�R�쏹���Ƃ����āA�_�Ђɂ��Ắw��̏o�H�H�x�ɐG��Ă��܂��B

�@�Îl���_�Ђ́A�u�w��̏o�H�H�x�ɂ��ƁA���̐_�Ђ͊F������͂������̏W���͌F�i�p�ԁj�ɋ߂������ɂ������Ƃ����B�v������܂����B

�@�����u�掵�Ͱ���� ���y�̕����v�ɁA�u�ؑ������V�����v�̍��ڂ�����A�����Ɂw�A�c�̘b�x����̈��p�Łu�Y���S�p�Ԃ̐��A�����Ƃ������ɂ܂��Ă������v����܂����B

�@���j�̌��G�ɁA�����V����������܂����B

�@�u�掵�Ͱ���� �@���Ɩ��ԐM�v�́u�@���@�l�_�Ёv�̍��ڂ̒��Ɂu�Îl���_�Ёv���L�ڂ���Ă��܂����B

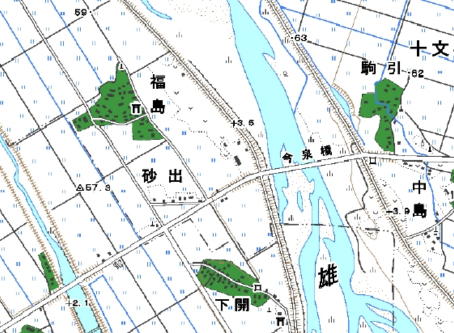

�@�Îl���_�Ђ����Ă������ꏊ�́A�p�Ԃ̐��̕����Ƃ������ƂŁA���炽�߂Ēn�}�ɂ������Ă݂܂����B

�@�w��̏o�H�H�x�́u�͌F�i�����F���p�ԂƏ����j���̐��k�̕��ɒ��āA�����i�����F�������Y���S�����S���S�����̑��ɂėY���S�̊p�Ԃɂ�����������j�Ƃ��ӑ��Ȃ鏬����n�ɒ����v�̕����ɂ��Ă̊����u�������Y���S�����S���S�����̑��ɂėY���S�̊p�Ԃɂ�����������v�́u�Y���S�̊p�Ԃɂ�����������v��ǂݎ��Ă��܂���ł����B

�@���̋L���́����ݒn���̏��ŁA�u���݂̓���s�Ɋp�Ԃ�����p�ԕ����Ƃ����Z���\��������A�F����̐�������ɂȂ�܂����A���]�^���̋L���p�ԁE�����͂��̂�����̂��ƂȂ̂ł��傤���B�v�ƋL���܂������A�p�Ԃɂ������̕���������Ƃ̂��ƂȂ̂ł�����A�����ł͂Ȃ����ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�\�������r���ɏ㕟���E�������E�������쌴������A�����͓���s�p�Ԃ̖k���ɂ�����A�F���삪�Y����ɍ������������̍��ݑ��ɂȂ�܂��̂ŁA������̕����\���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���u�掵�Ͱ���� �@���Ɩ��ԐM�v�́u�n��ʎ��_�A���~�_�����\�v�̍��ڂɁA�u��Îl����_�v�Ƃ����P�Ђ��L�ڂ���Ă��܂����B

�@����́A�r���Œn�於�͕����Ƃ���A�l���J��Փ��͌܌��\�ܓ��Ƃ���܂����B

�@����ȊO�͉����L����Ă���܂���̂ŁA����������܂���B

�@�r���̕����Ƃ������ƂŁA�Îl���_�Ђ����Ă������ꏊ�ł͂Ȃ����Ǝv���鏊�ł��̂ŁA�����W������̂ł��傤���B

���w�\�������� �_�ЂƎ��@�x�i�\�����n���j������ҁ@��8�E1996�j������̐}���ق̃��t�@�����X�T�[�r�X�ɋ����Ă��������܂����B

�@�A�c�n��̐_�ЂɌÎl���_�Ђ̎ʐ^������A�u�����̍Ր_�͎l�����R�̈�l��F���ƂȂ��Ă��邪�A���_���͑����V���ŕ����ł���B�Â��͖������N�܂Ő^���@���G�R�q�ρr�Îl�����Łv�Ƃ���܂��B

�@���]�^���̐A�c���̌Îl���{�̋L���Ɂu���b�G�R�Îl��������A�������ɂ��ւ̎Бm��݂Ƃɂ�B�v������܂����B�u���ɂ��ւ̎Бm�v�Ƃ����̂́A�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�A�c���̋L���Ɂu�������@�ݑ�v������u���O�����啺�q�苻�́A���ۂ̏���Ώx�͎瓡����@ɒj�A����o��Y��i�̎ɒ�A��Έ�p�����苻�_�E�ƂȂ�F��̉Ƃ����ʁB�V���\���N�ȉN�\����q1590�N�ɓ����Ă��邩�H�r�����B���l�������V�B�������V���C�����ɓ���A�����C�s����Ė����D�k�ǂ̉ƑS������A�ݎ����N����������O���q1658�r�Z�\��ΑJ���B�v�u���\���Z�_���V�i��B��X�F�쌠���A�Îl���{�A�����{�O��ɕʓ��E��B�v�Ƃ���܂��B

�@�܂��u���쏹���𐢁v������u�����G�R�쏹���͑����h�ɂāA�v������܂��B�@

�@�w�\�������� �_�ЂƎ��@�x�ł́A�Îl�����̎R�����u���v�G�R�ƂȂ��Ă��܂����A���G�R�쏹���Ƃ��������@�̎����\�������A�c���A�c�U�T�ɑ��݂��邻���ł��̂ŁA�u���v�́u�b�v�̌�肩�Ǝv���܂����A�Îl�����͌Îl���{�̂��ƂȂ̂ł��傤���B

�@���āA�A�c���ۏ�̗���͕��\5�N�q1596�r�ŁA����@�O���̍����V��������Îl�������𖽂ɂ����Ď�����Ƃ���܂����B

�@�u�������@�ݑ�v�ł́A�O���͖v���Ă��܂����A�l���������V�ł����A�P�U�T�W�N�ɂU�X�Ŗv�����Ƃ���ƂP�T�W�X�N���ɐ��܂�P�T�X�U�N�ł͂V���炢�ł��傤���B

�@�ʓ��̑���@�͂ǂ��Ȃ��Ă������̂ł��傤���B

�@�����u���~�_�i���_�j�ꗗ�v�����܂��ƁA�r���n��Ɂu��Îl����_�v�͌������炸�A���̓��Y�̎ЂƎv����Ђ́u���_�Ёv�ƋL����Ă��܂����B

�@�A�c�n��ɁA�u�Îl���_�Ёv������A�l���J��Փ��l���O���ƋL����Ă��܂����B

�@���̎Ђ́A���j�̕��ł͋L����Ă��܂���B

�@�����Ҏ[�ψ��̂����O���ڂ��Ă��܂��̂ŁA���j�Ҏ[�ψ����Ɣ�r���܂��ƁA�d�����Ȃ����������l��������Ⴂ�܂����̂ŁA�����ɈႢ���������Ǝv���܂��B

���w�^���@ �q�R�h�@�~���R �~�x�l�̃T�C�g�̒��̃u���O�̂Q�O�P�W�N�R���Q�R���̋L���u�Îl���匠���Ɩk�C�������F �������v�� �H�c������s�E�Îl���_�� �Õ����E�䗘�v�L�v���A�Q�O�Q�O�N�T���Q�P���ɔq�����܂����B

�@�s�@https://www.ensenji.or.jp/blog/3434/�@�t

�@�������v�̉悭�u�b�G�R�Îl���匠���v�Ɓu�k�C�������F�v�̊|���}�����ڂ����Ă��܂����B

�@�|���̏㕔�ɉ������ʼnE���獶�Ɂu�b�G�R�Îl���匠���v�Ƃ���A���̉��Ƀu���O�L���ɂ��Ɓu��E�E�߉ޔ@���@�㍶�E��t�@���@���E�E������V�@�����E�����F�@���E�q�v���`����Ă��܂��B

�@�Îl���匠���̐}���Ɂw�߁E��E���E���x���悩��Ă���킯�ł��B

�@��������u�k�C�������F�v�̊|���ł��B

�@�|���̗��ʂƎv���܂����u�܍����A�������S���Ɖ^���v�q���r�v�u��F�O�v�u��� �ߖ�ɍ��G�� �����M���h���v�ƋL����u���� �����Z�N�����l�������v�i1859�j�̓��t�Ɓu�J�ዟ�{�t�刢苗��@��w��ގ��ΏC�V�v�Ƃ���܂��B

�@���̊|���́A�~�l���u�s���̍���������ōw�������v�����ł����A�ߖ�Ƃ��F�肵�J�邽�߂Ɉ˗����쐬�������̂Ȃ̂ł��傤����A�ߖ�Ƃ��J���Ă����̂ł��傤���B

�@�Îl�������Ɩ�����F��ɂ��ċF�肵�J�����Ƃ���A����������̂ł��傤���B

�@�Õ����́u�b�G�R�Îl���匠���䗘�v�L�v���A�Õ�����nj��C��̂r���ɕ��������ƕ���������ǂ�ł��炢�܂����B

�@��������u���H�c�����S�A�c���b�G�R�Îl���匠���Ɛ\������ ���̏���Η^��Y�a�̓����_�{�n������V�ɂĂ��킵�܂��@�V���N���ɂ����ā@�ŏ�`���̌R���ɂ���ė��邹�����@�����A�c���E�z�O���E�C���@���E�������n���E�u���V�c�� �E�ܹ������ƍՂ荞�݁@�䉏���l�������Ƒ���߁@�䓒���瑸�݂���@���� ���ی��N���\�N���̗L���䗘�v��������u���@���̔N ����c�n�ɑ咎�t���ɂĈ�F�����Ȃ�@����O���ƌ������@�M�˂̐l�X�Ɏ��閘�����߂��܂���Ȃ��肯��v�Ƃ����āA�����āA�x�đ��̕S�������q�傪�u���t����߂��Îl���匠���l��S�s���ɔO�����@�Œ��ގU�̎D�ƂĂ��Ȃ���{�Ȃ�� ���a�ގU�Ɖ�������؎D�����ܘZ�ڂ̒|�̂�����ѕt�������� �ܐ犠�]�̓c�n�c�炸���炦����� �Œ��F�����̔�Ԃ��@���ɂ��肼������ ��F�F���ɒ���Ă��ȂȂ��F�݂̂肯��v�ƂȂ�A�u�����q��傫�ɉx�ьÎl���匠���l�Ɍ�ʂ̌��� �ؐ�{���ؐ�{�A������ �䋟�ĂƂ��ĎO�l���\�U��[�d����Ɣq�ݕ�营��F�Îl���匠���l�̌�_���Ȃ艓�߂ɋP������v�Ƃ���܂��B�����Č䗘�v�̎�����L���Ă���悤�ł��B

�@�q ���ؐ�{�F �^���m�L�̃^���@���̝ӂ̏�Ƀm �r

�@�Ō�Ɂu�����ڂ�ς��҂����������ɗL�� �Îl���匠���䗧��|���đS���Ȃ��Ɖ]�����Ȃ��v�Ƃ����āA����Ɂu�����a�݁v�u����̕a�C�v�u��Y�EኁE�����E�l�C�E�����E��a�E�����@���ז؋�킸�炸 �g�Ԏ����� �����ď�ɐS�M����� �ꐶ��ɑ����܂��䐾��Ȃ� �b�G�R�Îl���匠���l�́��זؗ����ɂĖ{�n������V����� ���ɂ͖g�������� ��e���ɂ͑T��q���q �䖅�ɂ͋g�˓V���������� �������ɏo�ŋ����� ���G�ގU�������䐾��Ȃ�v�A�����āu�䐾��̌䏘���v�ƋL���u���Ɂ��ׂ̖؎���������������� ����a������������� �g�Ԃ�����������F��Ȃ� �Y�̋��ɑ��킴�肵�� �E�̌䏘���I�ߋ����ɂ�� ��֕��i�X�����������܂��ߐ_�S����Ή����苤�S�萬�A�������߂�� �Îl���匠���l�̌䗘�v ��̐��������ɋP����v�Ƃ���܂��B

�@���̂��ƂɁA�u�������M�\�N�g�����V�h���v�u�b�G�R�Îl���匠�� ����v�Ƃ���܂��B

�@���̕������N�ɂ���ď����ꂽ�̂��L����Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@�����������̕��L���䗘�v�Ƃ���ƈ��������̂悤�ɋւ����鎖�Ǝ��ׂ������L����Ă��܂��B

�@�M�̂���悤�̈�[������������悤�ł��B

�@���^���̖́A�^���̉�Œm����ł��傤�B

�@������V�ƑT��q���q�Ƌg�˓V�ɂ��āA�~�l�̂Q�O�P�W�N�P�Q���R�O���̃u���O�ɂ��L�ڂ�����܂��B

�@�g�˓V���͔�����V�̍@�܂��͖��Ƃ���Ă��邻���ł��B

�@�T��q���q�i�P�V�t���q�j�͔�����V�Ƌg�˓V�̖��q�Ƃ������Ƃł��B

�@�b�G�R�Îl���匠���ł́A���̎O���`�����J���Ă����̂ł��傤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�@�Q�O�Q�P�N�P�Q���@�L�@�t

�s�T�K�̋L�^�t

���Q�O�Q�R�[�O�T�|�Q�V

���A�c�Îl���_�ЂɌ���

�@�i�r�̖ړI�n��A�c�W�����́u�H��A�c�X�ǁv�̓d�b�ԍ��Őݒ肵�āA�����܂����B

�@�i�r�̃��[�g�ɏ]���Č����P�R���𑖍s���āA�Îl���_�Ђ̓����̌����_����E�܂��ďW�����ɓ������̂ł����A�����ɂ���Îl���_�Ђɂ͋C�t�����ɁA�E���̑傫�Ȃӂ��̐Δ�i�y�n���ǂ̔�j�����ĉE�܂��܂����B

�@�ړI�n�ɓ������āA�W������������������Ă݂Ă���A�W�����̓����ɌÎl���_�Ђ̕����֎Ԃ�i�߂܂����B��������Ɛ�قNjC�ɂȂ����傫�ȐΔ�̏��ɏo�āA�\���H���E�܂���Ƃ������ɌÎl���_�Ђ̎Ѝ��肪����܂����B�����������̂��ƁA��قlj��̋C�t���Ȃ������̂��s�v�c�Ɏv���܂����B

�@�Ԃ��Ȃ�ׂ��ז��ɂȂ�Ȃ��ł��낤�ꏊ�ɒ��Ԃ��āA�Îl���_�Ђ̎Ѝ���̏��Ɍ����܂��B

���A�c�̌Îl���_�Ђ́A���]�^���̕Ҏ[�����˖��ɂ�鏉�߂Ă̒n���w��̏o�H�H�����S�x�ōŏ��ɋL�q�����u�Îl���{�v�ł��B

�@���̂��߂��A�A�c�́u�Îl���{�v�̍��ڂł́A�A�c�Îl���{�̗R������łȂ��A�H�c�S�������̌Îl���{�₻�̑��ɂ�����Îl���{�Ɋ֘A����l�X�Ȏ������L����Ă���A�����͌Îl���_�Ђ��l�����ŏd�v�ȋL�q�ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�@�����������āA�A�c�Îl���_�Ђ͏�����A�����ۑ�������_�Ђł���A�����ȌÎl���_�Ђ̂ЂƂƎv���܂��B

�@�ȉ��w�n���x�ƋL�����ꍇ�́A���]�^���̒n���w��̏o�H�H�����S�x���w�����̂Ƃ��܂��B

���A�c�Îl���_��

�@���ۂ̖K�⎞�ɂ́A�ڂɓ���Ώە��̂ЂƂЂƂ��������胁����������肵�Ċm�F���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ肠�����ʐ^���B���Ă������Ƃ������̂�����ł��B

�@���́s�T�K�̋L�^�t�́A�T�K��ɎB���Ă����ʐ^����肵�������Ȃǂ����Ȃ���A�T�K���Ċm�F���ċL�^�Ƃ��ĕ��͉������݂����̂ł��B

���Q���F

�@�Îl���_�Ђ̎Q���́A�����P�R������߂ɂ��Ă��āA�����P�R���͂��̐�ő傫���E�ɃJ�[�u���ēc�ނ̊Ԃ�ʂ��Ă��܂��̂ŁA���̌����͐V�����t����ꂽ���ŁA���̓����o�������ŎQ������������n�܂��Ă���悤�Ȍ`�ɂȂ����̂��낤�Ǝv���܂��B

�����������ɒʂ�Q���i�ȉ��A�����Q���j�Ɍ������Ƃ���ƁA�����Ɂu�H�c���w�蕶�����@�ؑ������V�����v�Ƃ��锒���ē����������Ă��܂��B�����Q���ɓ���ƁA�����Ɉē��Ŕ������āA�����ɂ́u�H�c���d�v�������w��@�Îl���_�Ё@�Վ����s��ē��v�Ƃ����āA��ʈ��S�F��E���O�w�E��F��E�����L����āu�Վ����s����]�̕��͎Ж����i��{�i��j�ւ��\���o�������v�Ƃ���d�b�ԍ����L����Ă��܂��B���݂̋{�i������ƒm��܂����B

�@���ɁA�E���ɌÎl���_�Ђ̗��h�ȎЍ��肪����܂��B��d���g�܂�A���R�̑b��u���������ɔ肪���Ă��Ă��܂��B

�@���̎Ѝ���̌����ĉE�i�k�j���ɂ͐��H�������āA����Ɍ����P�R������̔_��������܂��B

�@�Ѝ��肩��̈�̒����܂ł̊Ԃɂ��A�E���Ɂu�o�H�O�R��v�A�����ɂ��̔���傫�������Ɂu���B��L���q�v�Ƃ���u�O�R�Q�{�L�O��v������A���ɕς�����`�̔肪����A��̕��L�ʂɁu�ēc���̔�v���ʂɁu�Α��咹�������I�O��v�Ƃ���܂��B

�@�Q���̗��e�̒n�ʂɍ������������킸�ɎQ���ɕ��s�ɂ���܂��B

�@�Îl���_�Ђ̊z��������Β����͕⋭���{����Ă��܂��B

�@������������ƁA�����ɗl�X�Ȕ肪�\��������ł��܂��B�Q���̐�ɂ́u�����R�v�z�̏オ���K������A�����Q���͂����ō��ɒ��p�ɋȂ����ē�k�ɒʂ�Q���i�ȉ��A��k�Q���j�ɂȂ�܂��B�Ȃ���O�̓����Q���̉E���ɂ͎O�������܂��B�@�����Q���̍����ɐ��R�Ɨl�X�Ȕ肪����ł��邱�Ƃ������āA����������ƎQ�����Ȃ����Ă��邱�Ƃ������P�R���̂����Ȃ̂��낤���Ƃ����^�₪�����܂����B

| �@����F�@�����Q���E�Ѝ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��F�@�o�H�O�R��i�E�j�Ȃ� �@�����F�@�Β����̑O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �E���F�@�Β����̐�̓����Q�������@�@�@�@ |

|

|

|

|

����k�Q���ɋȂ���ƁA��̒����ɂȂ鍕�F�̗�������������A���̐�ɎГa�������܂��B

�@�E�G�b�u�T�C�g�w��s���Q�L�x�́u�o�H�@�A�c��v�̌f�ڎʐ^�̂Ȃ��ɂ��̓�̒����̎ʐ^������܂����A�F�����n�ŎЊz�������̂ł������������̂悤�ł��B�܂���̒����ɂ͕⋭������܂���B�����̎ʐ^�͍ŏI�K������Q�O�O�X�N�X���ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̎��̂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�s�@https://www.hb.pei.jp/shiro/dewa/ueda-jyo/�@�t

�@�܂��A�T�C�g�w�����̏H�c������x�́u���ۏ�v�̌f�ڎʐ^�ł͓�̒����������A�����̒��̍��������������ʂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B������̖K����͂Q�O�O�W�N�T���ł��̂ŁA���đւ���ꂽ�̂ł��傤���B

�@��̒����̑����ɂ��Ă�������ǂ�ł��Ȃ������̂ŁA�ڂ������Ƃ�����܂���B

�@�s�@https://zyousai.sakura.ne.jp/mysite1/zyuumonzi/kozutumi.html�@�t

�@���������ƁA�Q���̍����Ɂu�l���v�肪����A�Γ��Ă��Α܂̖������̂��܂߂ĎO��A��O�̓��Ă̊ƂƊ�b�Ƃ���������̂��܂߂�Ύl����E�ɕ���ł��܂��B

�@�Ȃ��A�ʐ^�͂܂Ƃ߂ĕʓr�ʐ^�̃y�[�W�ɍڂ��܂��B

���R���̔�F

�@�Q���̉E���̎Гa�̑O�ɁA�u�Îl���_�ЂƏ��ۏ�̗R���v�Ƒ肳�ꂽ�A�����ŕ��ʂ��L�����悤�Ȉē��ł�ɑg�ݍ���i���j�������g�j������܂��B

�@�R���̕��ʂ́A�{�L���́u�����ݒn���v�����ɋL�ڂ����w�H�c���_�В�HP�x�́u�R���v�̕��ʂƓ����Łu���T���N�v����u���̌Îl���_�Ђł���B�i�H�c�p���E�L�q�����j�v�܂ł̕��ʂł��B

�@���̕��ʂɑ����āu��[�@�^�@���a�Z�\�N�㌎�����Îl���_�Ўl�S��\�ܔN��ՋL�O�v�Ƃ����āA�u�q�����r��Η_��Y��i����/�������q�����\�����@��Ή��v�̖��O������A���Ɂu�q���@�z�O�v�Ƃ���̑�Ύ��Ɓu�O�@��Έꑰ�L�u�v�ƋL����Ă��܂��B

�@���́u�i�H�c�p���E�L�q�����j�v�Ƃ����̂́A�w�H�c�p�� ��Z���x�̐��]�^���́u��̏o�H�H �����S�i���j�v�́u�㊪ �A�c���v�̍��ځu�Îl���{�v�̋L�q�����ɂ������̂Ǝv���܂����A�u�����v�ɂƂǂ܂炸�ҏW���ꂽ���̂ɂȂ�悤�ł��B

�@�u�㊪ �A�c���v�̍��ځu�Îl���{�v�̋L�q���e���u�����ݒn���v�����ɋL�ڂ��Ă���܂��̂ŁA���Q�Ɖ������B

�@��[�Җ��̂Ƃ���ɂ���u��Η_��Y��i�v�͂��́u�R���v�ɋL����Ă���悤�ɏ��ۏ�̏��ł����A�u�������q�����v�͕ʓ��̑���@�Ɋ֘A���閼�O�ɂȂ�܂��B

�@�����ɂ��ẮA�s�T�K�̐����t�ŋL�������Ǝv���܂��B

���Гa�F

�@��k�Q���̐��ʂ̎Гa�͔q�a�ɂȂ�̂ł��傤���A�����̌䓰�̂悤�Ȉ�ۂ́A�����Ō��q�Ƃ�����茺�ւ̂悤�ȓ��j�������ʒ����ɂ���܂��B���͎��Ԃł��傤���B�����͋����ŕ�����Ă��܂��B�k���������Ă��܂��B

�@�q�a�̔��͎l���̈��˂ŁA�˂̏㔼�����炢���i�q�ŃK���X�������Ă��܂��B

�@�������ʂ̍��E�̊O�ǂ́A�㕔�̔��ǂ̕����ɂ́u��[ �Îl���_�Ёv�u��[ �Îl���_�ЍՓT�v�Ȃǂ̕�[�؎D������ŏ����Ă��܂��B�@�O�ǂ̒����ɂ̓g�^���Ǝv������̂��\���Ă��܂����A�J�������g�^���ŕ��������̂Ȃ̂��O�ǂ̕⋭�̂��߂̂��̂Ȃ̂�����܂���B�@�O�lj������g�^���ŕ����Ă��܂��B�@

�@�q�a�̌����č��i���j�̑��ʂ͎l�ԕ��ŁA�悸��b�ɂ̂�y��̂Ƃ��납�獂����Ԓ����g�^���ɂȂ��Ă��ď����ȓ싞�����t���Ă��܂��̂ŁA��O�̈�Ԃ͊J�����Ǝv���܂��B

�@�㕔�̔��ǂ̂Ƃ���ɂ́A�������̔����̂Ƃ���܂ŕ�[�؎D�������Ă��܂��B

�@���̎O�Ԃ̑��ʂ͒������Ƀg�^�����\���Ă���A�����͉����ł��B

�@���ɁA�q�a��菬�������ꉮ����̎Гa���q�a����L����̂��̂ɂ���đ����Ă��܂��B

�@���̎Гa�́A����Ɂu���݂̉��a�͖����Q�X�N�ɏ㓏���ꂽ���̂ł���v�Ƃ������u���a�v������̂ŁA���a�Ƃ���Ă��܂��B

�@�g�����牺�̕����̓u���[�V�[�g�ŕ����Ă��āA�u���b�N�������͂��͂��Ă��܂��B

�@���a�̂�����̑��i���j�̗��p�̒��̑g���̋��̏��ɗ͎m���i�����Ȃ���ԁj�������������ł����A�m�F�ł��܂���ł����B

�@����́A�E�F�u�T�C�g�w�H�c��WEB�ό��ē����i�z�[���j�x�́w�H�c�����z�͎m���i�Ў����z�����j�x�y�сw�Îl���_�Ёi����s�j�x�ɋ����Ă��܂��B

�@�w�Îl���_�Ёi����s�j�x�Ƀu���[�V�[�g�ɕ����Ă��Ȃ����a�Ɨ͎m���≜�a�Ȃǂ̎ʐ^������܂��B

�@�s�@https://www.akitabi.com/rikisi.html�@�t

�@�s�@https://www.akitabi.com/rikisi-gazo/kosiou.html�@�t

�@���a�́A���ꉮ�����̉��͓����g�̈͂��ɕ����Ă��܂��B

�@���a�������̌����ł���A���a��q�a�͍]�ˊ��̌����Ȃ̂ł��傤���B

�@�����̉��a�ȑO�ɉ��a�͂������̂ł��傤���B���a��V���ɑ������̂ł���A���݂̕��a���{�a�ł������̂ł��傤�B

�@�����̓����ɂ́A�u�\�������̌Ö@�P���L�v�������āA�����̓�����ʂ��Ă��铹�H�ɂȂ��铹�i�e�Q���ł��傤���j������܂��B

�@�q�a�̌����ĉE���i���j�́A�㕔���ǂɕ�[�؎D���Ȃ��A��O�̈�ԂɊJ�����Ǝv����g�^���̌˂̂悤�Ȃ��̂�����A���O�Ԃ̑��ʂ̒��������̓u���[�V�[�g�������Ă��܂��B

�@�q�a�̑��ʂ̎�O�̍��E�ɊJ����������Ƃ���ƁA�q�a�̎�O���ɓy�Ԃ̕����ł�����̂ł��傤���B�@

�@������̑��ɂ́A�q�a�̌�����畾�a�ɂ����āA�ʂ̌���������܂��B���̌��������ł��邩�s���ł��B

�@�����̐����̋�n�ɂ́A�������K�i���̐Α��́u�R�_���v�̂悤�ł��j�A�Α��A�k�C�������F�Δ�A�ʋ�����������ꂽ�Γ�������A�g�^�����̑q�ɂ̂悤�Ȃ��̂�����A�����ɖ_�̂�����[�؎D���������t���ɗ��Ă����Ă���܂����B

���_�Ћ����̐Δ�E�Α����ɂ��Ắw�\�������̐Α����x�i�ҏW �\�����n���j������@���s �\����������ψ���@���P�E1989�j�����Q�Ƃ���������K���ł��B

�@���̖{�́u�L�i�I�j�O�� ���v�̍��ڂɌf�ڂ���Ă����u��_���H�c���d�v�������w��L�O�v��i���a�O�\�l�N�����j�Ƃ����������Q�S�O�Z���`���������A�����Ƃ����̂ł��傤���m�F���Ă��܂���B

���ʐ^�̃y�[�W�͉��������N�i������Next�{�^���j���N���b�N���Ă��������B

�@�y�A�c �Îl���_�Ё@�ʐ^�z�@

�@�@

�������쑤�F

�@���������̓��H�ɏo�ē�֍s���ƉE�ɍs���������苫���̓쑤������Ă��܂��B�E�ւ̓���i�ނƋ����n�̓��H�e�ɓ�����ɒ��������菭�������K������܂����B

�@�Îl���_�ЂƔw�����킹�̐�����͊O��Ă���悤�ł����A�����ɂ���Ƃ������Ƃ͌F��_�Ђł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�Ж��Ȃǂ͖����A���m�Ȃ��Ƃ͕���܂���B

�@�K�̉��ɁA�ς������q�̍M�\���Əo�H�O�R���{���̐Δ�Ǝc���̂悤�Ȑ�����܂��B

| �@���F�@���H���璹���ƎГa���B��@���͌Îl���_�Ђ̎Гa�@�@�@�@�@�@�E�F�@�M�\���ق� |

|

|

�����ۏ�̋L�O�{�݁F

�@�����P�R���i��v�n��������Y�����Ȑ��j���Îl���_�Ђ��߂��ĉE�ɃJ�[�u���Ėk�i�쏹���̕��j�����ƁA���H�E��̓c�ނ̒��ɏ��ۏ�̋L�O�{�݂�������܂��B

�@����͓c�ނŁA���̏����Ȏ{�݈ȊO�ɂ͏�Ղ̈�\�����������悤�ł��B

�@���̕ӂ�ɏ��ۏ邪����A���̒C���̂ق��ɔ�����V���Îl���Ƃ����J���Ă����̂ł��傤�B

�@�{���́A�Ί_�ň͂����y���ꂽ�����𒆐S�Ƃ���悤�ł����A�Ί_�̏�͒�Ȃǂ����Ă��ĉ�������̂�����܂���B�͖������܂����A�͐Ί_�̔w��ɂ���悤�ł��B

�@���̍��p�Ɂu�j�Ձ@���ۏ�ƌÎl���_�Ђ̗R���v�Ƃ���Β�����d�̂����ɗ��Ă��Ă��܂����A�ߊ��Ȃ����ߗR�����ǂ��ɋL����Ă���̂�����܂���B

�@�w��s���Q�L�x�́u�o�H�@�A�c��v�Ŋm�F���Ă݂�ƁA�Ί_�̏�ɂ͐A�͂ƐΔ肪����܂��B�͖͏��������悤�ł��B�@

�@�w�\�������̐Α����x�̍��ځu�L�i�I�j�O�� ���v�ɂ��̐Δ�̂��Ƃ��u�j�Ք�v�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��܂����B

�@����ɂ��ƁA��z�Ɂu���ۏ�Ձ^�Îl���_�ЎАցv�̓�s�̍����A��A�́u�@���n���������փY�^���啺�q������\��Ί��������^�����O�\���N�㌎�v�Ƃ��邻���ł��B

�@�L�O�{�݂̎ʐ^���ڂ��܂��B

|

|

�k���~�_�@�A�c�n��@�Îl���_�Ёl

���w�\�������̐_�ЂƎ��@�x�́u���~�_�i���_�j�ꗗ�v�́u�A�c�n��v�́u��c���v�ɋL�ڂ���Ă����A�l���J��Îl���_�Ђ�K�˂Ă݂����Ǝv���܂��B�@

�@��c���͌Â��ɊJ�������Ƃ̂��Ƃł����AT���̉Ƃ����Ƃ̂ЂƂɐ������Ă���悤�ł��B

�@���̏W���ɑ�����T���̉Ƃ�����A�Îl���_�Ђ��J��Ƃ�T�l�ł��B

�@�K�ˁA�����āA�s���������Ƃ��ł��܂����B

�@�ܗǂ����l�����ݑ�ŁA���e�ɂ�������̕~�n�̉��̕��̎Гa�ɂ��ē����������A���b�������������Ƃ��o���܂����B

�@�ؑ��̋����������ꉮ�Ō��q�ƊK���݂���ꂽ���Гa���A���͂��g�ň͂��Ă���A���ʂ͔g�̗��J���̌˂����Ă��܂����B

�@�˂��J���Ă��������܂��ƁA���A��Ɏ������������Ă��܂��B

�@�؍ނ̐F����͐V�����悤�Ɍ����܂��B

�@���b�ɂ��܂��ƁA�̂����K�������������ł��B����l�l�̂����l�����Гa���������A����l�l�����̎Гa�Ɍ��đւ���ꂽ�����ł��B

�@�����ɁA�Îl���_�Ђ̑�ΐ_��ɗ��Ă�����ďt�F�����s���Ă��邻���ł��B

�@�A�c�̌Îl���_�Ђ������������̂ł͂Ȃ����Ƃ̂��Ƃł��B

�@�Гa�����𐳖ʂ���ʂ����ʐ^�́A�Ȃ�����������Ȃ����̃s���{�P�ł����B���̎ʐ^�Ƒ��ʂ���̎ʐ^���ڂ������Ǝv���܂��B���͂��ڂ������u�����Ă��܂��B

|

|

�k���~�_�@�r�������@��Îl����_�l

���w�\�������j�x-�u�掵�͑��߁v�́u�n��ʎ��_���~�_�W�v�\�v�Ɂu��Îl����_�v���u�\�����E�O�d�E�A�c�E�r���v�̂Ȃ��Łu�r���v�ɂP�Ђ��邱�Ƃ��L����A����́u�n��ʎ��_�A���~�_�����\�v�Ō���Ɓu�����v�n��Ɂu��Îl����_�v������ƋL����Ă��܂��B

�@�w�\�������̐_�ЂƎ��@�x�́u���~�_�i���_�j�ꗗ�v�ł́u�r���n��v�́u�����E�W�����v���ނ̂Ȃ��Ɂu�����v������܂����A�����Ɂu��Îl����_�v�͖����u���_�Ёv�Ƃ���Ă���悤�ł��B

�@�Z���\��������ƁA�\�������r���ɏ㕟���E�������E�������쌴�E�������쌴������܂��B

�@�n�}������ƏW���̂���̂́A�������̂悤�ł��̂ŁA�悸�͂����ɍs���ĕ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�r���������ɂ́A�����P�R�����猧���T�V���ɐi�݁A�Y����i�F���삪�Y����ƍ������ėY����Ɂj�����œn���Ă���A�E�܂��č��o��ʂ��čs�����ƂɂȂ�܂��B

�@�������Îl���_�Ђ̌��̎Вn�Ƃ���ɂ́A�A�c����͗Y�����n��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ӂ��킵���ƌ����Ȃ��悤�Ɏv���܂����A�u��Îl����_�v���J���Ă���Ƃ��������܂��̂ŁA���̎Вn�̌��n����O���Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

���������̏W�������邮��Ƃ߂����Ă݂܂��ƁA���~�_���J���Ă���Ƃ����������ɂ���܂����B

�@�������������K�˂āA�w�\�������j�x�ɂ�鎑���̃R�s�[�����Ă�����Ă����m�Ȃ������������Ă݂��̂ł����A�����m�Ȃ�����������̉Ƃ�����܂������A�������ł����O���ڂ̉Ƃ̕��Ɂ��������m��Ȃ��Ƌ����Ē��������ł��܂����B

�@�������K�˂�ƐV�������Z�܂��ƌ����܂����B������łǂȂ�������������Ȃ��悤�ł����B

�@�~�n���ɉ��~�_�Ƃ��͑傫�ȎГa���ЂƂ���܂����̂ŁA����������Q�肳���Ē����ďo�������Ƃ����Ƃ���A�ܗǂ�����l���y�g���ɏ���Ė߂��Ă����܂����B

�@���K�˂�����|�����b���������Ƃ���A�~�n���̎Гa�ł͂Ȃ��������ꂽ���H�����̏ꏊ���J���Ă�����K���������Ƌ����Ē����܂����B

�@���̐��K�́A��Îl����_�ł��傤�����_�l�ł��傤���Ƃ����������Ƃ���A�ǂ���ł�����Ƃ����悤�Ȃ��b�ł����B

�@��Îl����_�̛�������邻���ł��B���_�Ђ̂��͖̂��������ł��B

�@����₢�����J���Ă��邩�͕s���Ƃ̂��Ƃł��B�@

�@�A�c�̌Îl���_�Ђ́A���͕����ɂ������Ƃ����悤�Șb�͒m��Ȃ����A�A�c�̌Îl���_�Ђ̕����������Â��̂��낤�Ƃ̂��Ƃł����B

�@���K�̋߂��ɂ́A����l�̎q���̍��ɂ͕��Q���[�g�����̐삪����Ă��ď����Ȓr�����������Ƃ��o���Ă����łƂ̂��Ƃł��B���̐�͗Y���삩�痬��Ă����Ƃ̂��ƂŁA�Y���삩����̂�����Ă���\��������悤�ł��B�삪�����ė��_���J���Ă���̂����m��܂���B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ����������܂������A�A�c�Îl���_�Ђ̌�_�̂͂��Ă��̒n���J���Ă����Ƃ����悤�ȓ`���͂Ȃ��悤�ł����A���ۂɗY����̒�������n���Ă��̒n��K�˂Ă݂�ƁA���������̎Вn�Ƃ����\���͒Ⴂ�悤�Ɋ����܂��B

���������W���̓쑤�̓��̓��̂ق��ɂ�����K�ɍs���Ă݂܂����B

�@�W�����̓��Ɣ_���Ƃ̕ϑ��I�Ȍ����_������A�_���̉��ɐ��K�̋���������܂��B�����ƎQ��������܂��B�W�����k���ɂ���A���K�͖k�Ɍ����Ă��܂��B���K�̔w��ɂ͖ؗ�������܂��B

�@���K�̏��ݒn�́A�������̏Z���͈͂̊O�ɂȂ�悤�ł��B

�@���K�́A��r�I����Ȃ��甽��̉��H�����鉮��������A�����ɐ����̐��ڂ��Ă��܂��B����̏㕔�ɏ����ȓˋN������܂��̂ŁA����̏�ɉ������ڂ��Ă����̂����m��܂���B

�@�K�̓����͉����ƐF���Ⴄ�̂ōގ����قȂ�悤�ł��B�����Ɏl�p�̎����J�����Ă��܂����A���ɂ͉�������܂���B�����̉��̊�b�̏�ɔ����`�̐��u����Ă��܂��̂ŁA���̐�����̏�ɍڂ�̂����m��܂���B

�@��b�̉��̊�d�����͖̐����ꂽ��e�ł�����A�V�������ꂽ�悤�ł��B���̉��ɃR���N���[�g�̓y�䂪����܂��B�X�C���Ă��u����Ă��܂��B

�@���K�̑傫���́A����������ڒ��A��d������ڒ��ŁA�����̏ォ���b�̉��܂ō����͂����悻�P���[�g�����炢�ł��傤���B

�@�w��̐��̖̉��ɁA�X���Ă���u���b�N�g�̊�d�̂悤�Ȃ��̂�����̂ŁA���K�͈ȑO�͂��̖̉��ɂ������̂�������Ȃ��Ǝv���܂��B�܂������̊��Ⴂ�����m��܂���B

�@���̐��K�͉��x����C����đ厖�Ɉێ�����Ă���悤�ł��B

�@���K�̎ʐ^���ڂ��܂��B�J�V�~�[���RD�̉���{�̒n�}�̕����ɒ����̃}�[�N������܂����̂ŁA�����}�[�N�̈ʒu�Ɛ��K�̈ʒu�͔����ɈႢ�܂����A�Q�l�ɍڂ��Ă����܂��B

|

|

|

|

| ����̎ʐ^�𑗂��Ă��������܂����B �u��l���喾�_�v�Ƃ���܂��B �ʐ^�ł͌����Ă��܂��A���̏㕔�ɉ����� �Łu��[�v�Ƃ���悤�ł��B �N�����́u���a�l�\�Z�N / ���l�������v�ŁA ���̛���̕�[���ł��傤�B ���̎���̓A�X�t�@���g�̂悤�ł��B�킴�킴�� ���L���Ďʐ^���B���Ă����������悤�ł��B ���̕����́A�\�������j�ɂ������u��Îl���� �_�v�ł͂���܂���ł����B ���j�͕����W�N���s�ł����A���~�_������ �N���͕s���ł����A�������ɂ���āu��Îl ����_�v�Ƃ��ꂽ���̂Ǝv���܂��B |

|

�@���̂��ƁA�\�������j�����W�����E�\�����}���قɍs���A�u�ؑ������V�����v�̎ʐ^��������A�w�A�c�̘b�x�������Ƃł������邱�Ƃ��ł��܂����̂ŁA����}���ّ��ݑݎł��肵�ēǂ܂��Ē����܂����B

�s�T�K�̐����t

���w�o�H���^ �A�c�̘b�x�i�� �גm/���@�\�������n���j������/�� ���� ��/��� �H�c�����o�Ŏ� ��60�E1985�j�̋L�ڂɂ���āA�T�K�Ō����������Ƃ����Ă��������Ǝv���܂��B�i�ȉ��A�w�b�x�ƕ\�L�j

�@���̋H�Ɍ��钘��Ɍh�ӂ̔O���ւ����܂��A�o�łɐs�͂��ꂽ���X�Ɋ��ӂ������܂��B

�@�q���̖{�́A��������}���كf�W�^���R���N�V�����́u�l�����f�W�^�����������M�T�[�r�X�v�ʼn{���\�ł��B�r�@

�@�����́u���҂̕فv�̂Ȃ��Ɂu�{���̋L�^�͖����O�\���N���Ȃĝ��M�������A���X�ꎖ���Ɋւ����������镔���̋L�����ׂ�����̂���B�˂��킭�͗ȏ��������B�v�Ƃ���܂��̂ŁA���N�ɓn���Ď���������Ă������Ƃ����������܂��B

���悸�A�c�W���ɂ��Č���ƁA�u���͑����v�E�u�\�O�i��j�v�̐A�c�ɂ��Ă̋L�q�Ɂu�Â��c�̑��Ƃ���������i�Ǝ����j�A���̑���@�̋����Ƃ�����i�����O�\���N�㌎�Îl���Г��Ɉړ]�A����ɔ茚�j�A���ɓ�k�̒ʘH�������A����\���Ƃ����i�����ۏ邠����Ȃĕ\���Ƃ��Ƃ�����j���𗠒��Ƃ����B�\���Ɨ����Ƃ̒����ɒʘH����Պ�·Ƿ�Ə̂��A�̏���Ώx�͎瓡����i�̔n��Ȃ肵�Ƃ����B�v�A�u�A�c�\�������̒Ǖ������s�ɒB���鏈�Ɂv�Ȃǂ�����܂��B

�@����@�̂������ꏊ�̏����A�\���̒ʂ�Ɨ����̒ʂ肪���킳���Ĉ�{�̒ʂ�ɂȂ����悩��Îl���_�ЂɌ������̕ӂ肪�����s�ɂȂ�悤�ł��B

���Îl���_�ЂɊւ��āF

�@�w�b�x-�u��l�͐_�ЁE���t�v�̍��ځu�Îl���_�Ёi�b�G�R�Ə̂��j�v�Ɂu�����O�\�N/ ����/ �Îl���_��/ ���a�V�z/ ��J�{/ �����T�}�v�Ƃ����G�}������܂��B�q / =���s�B �ȉ������r

�@���̊G�}�̍\�}�́A�Îl���_�Ђ̋����𓌑���������Ղ��Č��Ă��܂��B

�@�����̓�����ʂ�A�c�W�����瑱�����H�i���n�����X���j�i�ȉ��A�X���j���A��ʂ̉������E�[���獶�[�܂ʼn����Ă��܂��B

�@���̊X�����瓌���ɒʂ�Q��������܂��B���̓����Q���́A�����P�R���̊J�ʂƂ͊W�Ȃ��A�x���Ƃ������̎���ɂ͂������킯�ł��B

�@��v���H����̎Q�q�̂��߂ɂ���Q���Ǝv���܂��B

�@�Q�������ɐΒ��̖傪�����i���̖�́u���n��v�Ə̂������悤�j�A��̍����ɂ͍�̈͂��̂Ȃ��ɍ��D�������Ă��܂��B

�@���̍��D�́u�� / ��A�Ԕn��������T�� / ��A�������߃t����/ ��A�|��������/ �E���X�������ߋ֎~�Җ� / �����O�\�N�܌�/ �H�c���v�Ƃ������D�̂悤�ł��B

�@���B�̔�͂���܂���B�������ĉE���Ɂu�o�H�O�R��v�i�c����N�j������܂��B���̞���������ł�����p���ʎߗ߂���������b���L����Ă��܂����B

�@�����Q���ɂ͐��ʂ��������u�����q�v�A�Β���������A�Q���̓˂�����ɎГa������܂��B

�@�Β����ɂ��ẮA�u�Éi�Z�i1853�j�N�l�������A�y�c�d���Α��̑咹������i�A�H�c�Z�S�����̔�������B�v�Ƃ���܂��B�Β����͐�ŕ��ꂽ��A������\��N�����O�\����̑�n�k�ʼn�|�j���������̂́i���̒n�k�ł͑��̎Гa���ɂ͑��Q���Ȃ������悤�ł��j�A�����O�\��N�u�w�Z�����g�x���ȂāA�p�����C�U���z����B�v�Ƃ̂��Ƃł��B

�@���̐Β������A���݂̐Β����Ȃ̂ł��傤���B�u�Α��咹�������I�O��v�̕��ʂ��L�^���Ă��Ȃ������̂�����܂�܂��B

�@�����́u�c����i1866�j�N�l�������A�̒����̍��E�ɍ������E�q��O�\�Z���ɂāA�Α��̑哂���q����i�v�Ƃ���܂��B

�@�˂�����̎Гa�́u�����R�_�ЂȂ�B�v�Ƃ���܂��B

�@�����Q���͑����R�_�Ђ̎�O�œ�����ɐ܂�Ȃ���܂��B�Ȃ���Ɛ���������삪�����瓌�ɗ���Ă��܂����A�����Ő�͌�����ς������̓�����여���Ă��܂��B���̐���������͂���܂���B

�@�u����v��n��ƒ���������A���̐�ɖ�ł��傤���A���_��̂悤�Ȃ��̂�����A���݂̔q�a�͖����A���q�̂�����ꉮ�̎Гa������A�����̂悤�Ȍ����łȂ��鉜�a������܂��B���a�����q�̂�����ꉮ�Гa�Ɍ����܂��B�����Ɖ��a�͐��_���߂����Ă��܂��B

�@���a�̑O�ɂ�����ꉮ�Гa�͂��̎���ɂ͔q�a�Ȃ̂ł��傤�B

�@�w�b�x�̏����ځu���a�̐V�����@�������u�v�ɁA�u������\��N�ꌎ�A�M�k��_���ɏV������Ƃ��āA����������o���A������\��N�l����\������a���㎮���ލs���A���a�̐V�z�q�a�̕��ցi���܂Ŋ����Ȃ肵��؉H���ɉ��߂���j���Ȃ��A�S���̔���Ȃ�����Ɍ�_�̂����u�����ׂ��\��ւ��A�q�����r�B�����גn�c�n��ϊ����āA�����Ő������n�ƂȂ��A�y�����炵������A���������ς炵�A�����̖i�����̉E������=�ׁj�т铙��V�ʖڂ����߂��肫�B���̋��͋ߌF���q�^�Đs�͂������͏��l�̛߂ɔF�ނ鏈�Ȃ肫�B�v�Ƃ���A�u������\��N���������n�Ƃ��āA�Ђ̓����ɋߌF���q�̊���c�n���āA����k�̎O���ɓy�����炵�A��̓��ɍ�����A���A�O�ɂ͏������ڂ�������Ȃāv������܂��̂ŁA���a�V�z�̐܂ɁA��_�̈��u�̂��߂̓S��������ݒu���A�ȑO���炠�����Гa�̉����̕��ւ����s���A����ɋ��������̐�Ɠ��H�̊Ԃɂ͓c�ނ��������̂ł��傤���A������Ő��̓y�n�ɂ��ē��H�e�ɓy�����炵�ď��ƍ���A�������悤�ł��B����ȑO�̋����̓����͐�܂ł������̂H�܂Ŋg�������̂ł��傤�B

�@�����ɂ́��q�ؕɑ�=�ׁr�̗т��������ł����A���ɑf�{���Ȃ��A�킩��܂���ł����B

�@�����������ځu��J�{�v�ɁA�u���ۖ�����\��N�܌��\�����i���l���Z���j����@�ɂ܂��܂���_�̌�J���A����@��Ί�����_�̂����A�Џ����q�����d�s�ёגm���V�ɉ����A�|�������A��_�̂���̂�����q������B�����O�\�N�܌�����i���l�������j�V���������ɕt�A�E��J���Ձq���r�v������܂��B

�@��_�̂́u�ؑ������V�����v�Ƃ������Ƃł��傤���A�Îl���{�ł͂Ȃ�����@�̂ق��Ɉ��u����Ă����̂ł��傤���B���a���z�ɔ����ꎞ�I�ɑ���@�Ɉ��u���ꂽ�̂ł��傤���B

�@�܂������ɂ́u�Џ��v���L����Ă��܂��B�@

�@���������𗬂���́A�q�a�̉��ɂ�����ʒu�ɊȈՂȋ���������X���ɒʂ��铹������A�X���Ƃ̋��ɂ͓�{�̖和������܂��B����́u�Îl���Ћ����́w���픒���x�v�Ƃ��������ڂɁu�Îl���Г����~���Q���v�Ƃ����L�ڂ�����܂��̂ŁA��̓~�p�̋ߓ��Ƃ������Ƃł��傤���B

�@���a�̔w��i�쑤�j�ɂ́A�F��_�Ђ̎Гa�⋫���Ђ�����܂��B���a�ƌF��_�Ђ̋����͋߂��A�w�����킹�ł��B���Ђ̋����̋��ɂȂ�̂ł��傤���A������\��N�ɉ�点�����̂ł��傤���y�肪����܂����A�����œr��Ă��čs�����ł���悤�ɂ���Ă���悤�ł��B

�@�����̐����ɑ�����{�`����Ă���A���̂����̓�{�̖̊Ԃɋ����Ђ�����A���̍��E�ɏ��K��Δ肪����܂��B

�@�����ځu���Ёv�ɁA�u�_���Ё@���\�l�i1764�j�N���D��ł���]�X�i���ʓ����j���̌�{�͑�j�ɋy�тāA�����\��N�\�ꌎ���̔@���������Ɍ���z���Ȃ���B�v�Ƃ���܂��̂ŁA�����Ђ́u�_���Ёv�Ƃ������ƂŁA�G�}������܂��B�_���Ђ̊K�i�O�Ɂu���\�l�N�A�Гa�Ƌ��ɋL�O���Ƃ��č��E�ɐ���{�A�t��������̌����A�ڒʂ̏��A���쎵�ڌܐ������A���k���ڎO���ܕ��ƂȂ荌�X�Ƃ��Ď}�t�ɖ���B���a��\�O�N�đ��̓��{�̂���B�v�Ƃ���܂��B�`����Ă���̂͂��̓�{�̐��ƂȂ�܂��B

�@�_���Ђ̓쑤�ɂ͍M�\���E�܍M�\���i�Α��j�E �s�������i�Α��j�E �s�i��א_�ЁE �V���V�_�ЁE �R�_�Ђ�����A�k���ɂ͊ϐ����Α��E�O�M�\���i�j�E �M�\���E�O�M�\���i�j�E�������E�����R�����R���i�Α��j�����邻���ł��B

�@���̐_���Ђ́A�����l�\�O�N�ɌÎl���_�Ђɍ��J����Ă��܂��B���͎Гa�͖����A�s�i��א_�ЁE �V���V�_�ЁE �R�_�Ђ�Α����̊���͕���܂���ł����B�����Q���e�Ɉڂ��ꂽ���̂�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�O�M�\���i�j�v�Ƃ���̂́A�ʋ������̒���ꂽ���̂��Ƃł��傤���B

�@�_���Ђ́A�q�ɂ̂悤�Ȍ����̂������ӂ�ɂȂ�̂ł��傤���B

�@�G�}�̉����̊X���ɂ́A�G�}�E�[�ŋ����������Ă��āA������́A�G�}�ł͐Β����̉E���ӂ�œ�{�̗���ɂȂ��ĉE�ɋȂ����Ă��āA��ʂ̖k�����痬��Ă��Ă��܂��B����13���̃J�[�u�Ɏ��Ă���悤�ł��B

�@���݂̓����Q���̌Îl���_�Д�̉E���ɂ��������H�́A���̐�̕ϑJ��̐��H�ɂȂ�̂ł��傤���B

�@�����O�\�N�����̊G�}�̌�A�u�����O�\�ܔN�㌎��\�����ߌ��薢�\�L�̑��F����̳�i���ʓ����j����B�Г������̐���؎O�\�]�{�|��A�q�a�_�y�a���̉����A��̒����i�ؑ��j��ʂ����肵�́q���r�v�Ƃ���A�u�����O�\�Z�N�㌎��\�����i�����������j�q�a�A�_�y�a�A��̒����C�U�H���o���H�G��Ղ����s����B�v������܂��B

�@�����O�\�ܔN�́u�_�y�a�v�Ƃ����̂́A�_�y�a�ɂ��Ă̏��߂Ă̋L�ڂɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA�G�}�ł͐��_��̂悤�Ɍ����������̂��Ƃƍl���邵���Ȃ��Ǝv���܂��B�_�y�a���C�U�����Ƃ������Ƃł��傤����A�ڒz�ł����z�ł��Č��ł��Ȃ��킯�ł��̂ŁA�_�y�a�͓�̒����Ɣq�a�̊Ԃɂ��������ƂɂȂ�܂����A���͂��̂悤�Ȍ����͂���܂���B

�@�_�y�a�͂Ȃ��Ȃ�A����ɂ����Č��݂̈�Ԗk���̌䓰�̂悤�ȎГa�����̂ł��傤���B���̌�����q�a�ƋL���Ă��܂������A�_�y�a�Ȃ̂ł��傤���B

�@���낢��̕ϑJ���o�Ă��Ă���̂ł��傤���A���̌����ɂ��Ă̏����܂���̂ŁA�o�܂�����܂���B

���w���]�^���S�W��Z���x�Łw��̏o�H�H�����S�x-�u�A�c���v�Ɏ��^�����}�G�i���m�N������j�Ɛ������́u�Îl��ɓm�v����������ƁA���������̎Гa��������Ė{�a��_�y�a�Ȃǂ͌������A���Ђ̐_���{�Ɨ��Ђ�����܂��B

�@�^���́u�k���̐_��v�ƋL���Ă��܂����A�`����Ă��闼�������̂Ƃ���Ɂu�k�v�Ƃ����āA���̒�������i��ʼnE�ɋȂ����ĎГa������悤�Ɍ����܂��B���m�N���Ő}�G�����ɂ������Ƃ������āA�ʒu�W���D�ɗ����܂��A���̓����͖k�����̒����ƎQ���������ē����Q���͂Ȃ����悤�ł��B

���܂��A�Îl���{�����Ă������Ƃ����u�����Ƃ��ӑ��v�́A�r���̕����ł͗Y����̑Ί݂ɂȂ�̂ŁA���ۏ�̏��́u�����v�̏ꏊ�Ƃ��Ăӂ��킵���Ȃ��̂ŁA�w�n���x-�u�A�c���v�Ŕp���Ƃ���Ă����A�c���̎}���̕����̂ق����A�����̏ꏊ���ǂ̂����肩�͕���܂��F����̉E�݂ł��傤����A���ۏ�Ƃ̈ʒu�W���炷��Ɖ\���������悤�Ɏv���܂��B

�@���̕��������J���Ă���������V�́A�K����u�܂�яo�āv�E���������ď��ۏ�̒C���̓����J��ꂽ�̂ł����āA��ڂ̌Îl���Ђ���^���ŗ�����Ĉ�����30�N���������̂Ă��Ă�����A�ؑ��ł��̂ŕ��I���Ă��܂����ł��傤�B

�@�^���ŗ�����Ă�����_�̂��̐l���K�����Ă��J�����̂�������܂��A���̂悤�Ȃ��Ƃ͓`����Ă��Ȃ��悤�ł��B

������@�ɂ��āF

�@�w�n���x�̐A�c���̍��ځu�Îl���{�v�ɂ́A�u����@�̎O���ɓ��鍂���V���̒��ɔ����A���̌Îl���̑����𖽂ɂ����Ă�����āA���ۂ����o�āv�A�u���̗����Â܂肵���ΐA�c�ɗ��A�藈�āA�q�����r�N���o�āA�ӂ��T�ьÎl���a���c�����͍����V���M����B�v�Ƃ���A���ځu����@�ݑ�v�ɂ́u�l�������V�B�������V���C�����ɓ���A�q�����r�A�ݎ����N�q1658�r����������O���Z�\��ΑJ���B�v�Ƃ���܂��B

�@�w�b�x�ł́u���́E��v�Ɂu�V�a��i1682�j�N�A�c�Îl���_�Ќ����A���̌��\�l�N���o�ĕ�i��i1705�j�N�[�l��������J�{�ՁB�v�Ƃ���A�ʂɁu��ΉƌÏ��ɞH���v�Ƃ��āu���ГV�a��N���N�����s�E�q��Ɛ\�҉������ɕ�i��єN�����O�Ԏl�ʓ�d���؍쓏���́q�����r�[�l�������J�{�v�̋L�ڂ�����܂��B

�@���\�ܔN�i1598�j�̏��ۏ闎��Ƃ���Ă��܂����A��ΉƂ̌��`�ɂ́u�A�c����͐���O���ڂ̓V���\���i1589�j�N�����\���Ȃ�ƁB�v�Ƃ��邻���ł��B

�@���̗���́u�����V�l�̎��ɂĕ���n�����V�����ɂ��ĕ��ɔ�э��݁A���̂������ĂЂ����ɓ���o�āA�R�ԂɉB�ꐢ�̐Â܂��҂ĐA�c�ɋA��A�M�҂̗͂�����A�ĂьÎl���a���F��̓m�̖k�ɖk���ɉc�ݕ��A���ЉƂƂȂ�ĉi����_�ɂ����܂��B�v�̋L�ڂ�����܂��B�L�q��ǂ��Ă��A�悭����܂���B

�@�����u��͏@���v�̍��ځu����@�v�́A���o���Ɂu�b�G�R����@�͐A�c�������c�m���ɂ���i���͑�Ί����Ƃ����j���c�N�㖢�ځA��X�ЉƂɂ��āA�A�c���F��R�ʓ�����B���̔鑠����̌Â��_�y���ۂ̓����Ɂw��h�ߑ�Ύ���i���i�V����b�������\�ܓ��i��̏o�H�H�ɐ��������Ƃ�����j�H�B�����S�A�c���F��R�ʓ�������������v�S����V�x�Ə���������ȂāA���̗S����@�c�Ƃ��ׂ��͓�����Ƃ��āA��̏o�H�H�ɑ�ꐢ�Ə����L����B����Ǒ���@�ɂĂ͑��啺�q��������c�Ƃ���A�̂ɑ���@�̌ËL�^�ɂ��䢂ɋL�ڂ���B�v�ƋL���Ă��܂��B�^���̋L�������ځu����@�ݑ�v�Ɂu�l�������V�v�Ƃ������̂͂��ׂ̈Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@����@�̌ËL�^�ɂ��L�ڂ́A�����ځu���Еʓ���X�n�i���a��N�q1765�r���я���j�v�ƂȂ��Ă��܂��B���̏��グ�́A���]�^���́w��̏o�H�H �����S�x�̏����������U�O�N���O�̂��̂ɂȂ�܂��B

�@�u���Еʓ���X�n�v���炩���܂�ŋL���A�u��ꐢ ���匳���v�u���^��Y���̎q�A�F��R�A�Îl�������Еʓ���B���\�N���������C���ɒ����B���啺�q������v�B�u��� ����苻�@�V���\���i1589�j�N�ȉN��������펀�� ���̎����v���v�B�u��O�� �����C���@�������i1658�j�N���������\�O���Z�\��ɂđJ���@�l�̍�����@������n���������@��捐ܖ{���A��@�U�ߏ�F���@���Еʓ����v�Ƃ���A�u��l�� ����m�s�~�v�A���̎l���̋L���Ɂu�גm�Ï��lj��w�����q�~�����C�s�ߑ���@�Ɛ\��q���r�v�Ƃ��钘�҂ɂ��Ï��lj����L����A���̂��ƂɁu�i����@�ƂȂ�j�v�Ƃ���܂��B

�@�u��\�l�� ��Έ�p�v�̎��u���V��z�������M�ߎO��������Έ�p�Ɖ��_�卆�䋖�v�ƕ������Đ_��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u��\�ܐ� ��Ί����v�́u������\�l�N�\�\�ܓ�������@�̌�k�ƂȂ�B�v�Ƃ���܂��B�Îl���_�Дq�a�O�́u�R����v�ɂ������u��Ή��v���͈�エ���đ�\�����ƂȂ�悤�ł��B

�@���ۏ�̏��Ƒ���@�̊W�ɂ��āA�u�A�c����i�펀�O�ɁA���ɒ팳���ЉƑ���@���k���A���̎q����苻�A�c����̎��펀�A���̎q�����V�l�Ε�̕��Ƌ��ɓ����A�����đ���@�������B䢂ɉ��ď��펀�ɂ���k�Ȃ��f�₹��B�v�Ƃ���܂��B

�@���҂ɂ��u�q���L�r���Ƒ���@���������ׂ��炸�B�q���r���̒�͑���@�̉Ƃ��k���A�����āA���펀�ɂ��k�Ȃ��f�₵�A����@���̌����Ƃ��č����ɓ`���B�v������܂��B

������@�y�я��ۏ���̏��G�}�i�ł̔����j���S���ƕłP���̊G�}���P���Ɓu������\���N �A�c���ۏ��� �z���}�v�Ƃ����ォ�猩���n�}������܂��B

�@�����ɂ��ƁA�c�m���̒n��ɏ��ۏ���䂪����A��̓���p�ɑ���@������܂��B

�@��̓���͏�傪�J�����Îl���{���������ꏊ�ŁA���̂��Ƃɑ���@�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@����@�̓쓌���ɑ傫�Ȟ��̖�������̂悤�Ȃ��̂��`����Ă��āA�삪����Ă��܂��B����ɂ́A���̒��Ɠ`���u�s���q�吴���v������܂��B�@�������A�^���̋L�����u�������v�ɂ��Ă͈�ؐG����Ă��܂���B

�@������k���ɗאڂ��Č쏹��������܂��B�@

�@�����s��ʂ��ČÎl���_�Г�����ʂ铹�̑��ɁA����@�̓��������ɂ܂������Îl���Ђ܂Łu�{���v�ƋL���ꂽ�����ʂ��Ă��܂��B

�@�w�n���x-�u�A�c���v�̏����ځu�c�쑺�v�Ɂu�Q�W�L�ɁA�c�쑺�ƈ��܌��i���۔N���j�ƌ�������A���͏C������@��˖�B���Ƃǂ��̐Ղ͓c�ƂЂ炯����B�����c�̒��H���A�Îl���{�̑O�ɒ��ɂ�����B�v������܂��B�@

�@����@���Îl���_�Ђ̓����Ɉړ]������̊G�}������A����@�̂������ꏊ�ɓ��Ɍ������Δ�Ə����`����Ă��܂��B

�@���̐Δ�́A���ځu�����ۏ�̋L�O�{�݁v�ŋL�����u���ۏ�Ձ^�Îl���_�ЎАցv��ł��B�͂�Ă������͂��̊G�̏��Ȃ̂ł��傤���B

�@�w�b�x�ɂ���̕��ʂ��L����Ă���G������܂����A�u���啺�q������\��Ί��������v�Ƃ���܂��B�\�ܐ��ƎO��̈Ⴂ�͂ǂ����炫�Ă���̂ł��傤�B

�@���̔�͌��݁A�c�ނ̂Ȃ��̋L�O�{�݂ɐ������ɗ����Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�L�O�{�݂�Ƃ��Ɍ����P�R���Ɍ������̂ł��傤�B���̋L�O�{�݂������������ꂽ���͕���܂���B

�@����炩�炷��ƁA�L�O�{�݂̏ꏊ�͂��đ���@���������ꏊ�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�����̏ꏊ���A�J�V�~�[���RD�E����{�̒n�}�ɏ�����Ă݂܂����B�����L�O�{�݂ł��B

|

|

�����y�n���@�́u�n�}�E�ʐ^�{���T�[�r�X�v�ŐA�c���ӂ̋ʐ^��T���Ɓu�B�e�n��F�A�B�e�N�����F1948/10/08(��23�j�v�Ƃ����ČR�B�e�̎ʐ^������܂����B���̎ʐ^����A�c���ӂ���������̂���̎ʐ^�ł��B

�@����ɂ��ƁA�Îl���_�Ђ̖k���ɂ͓��͂Ȃ��A�A�c�W������H��W���ɒʂ��铹���Îl���_�Ђ̓�����k�k�������쐼�֎߂ɒʂ��Ă��܂��B�ʐ^���g�債�Ă݂�Ƒ���@�Ղł͂Ȃ����Ǝv����ꏊ���c�ނ̒��ɂ���܂��B

�@�����Q���̖k���𗬂�Ă����́A����13���̃J�[�u�̂悤�ȗ��H�Ŗk�����痬��Ă��āA�k���ł͉��{���̗���ɂȂ��Ă��āA����@�Օt�߂𗬂��������悤�ł��B���̐�́A�����Q�����瓌�ɗ����Ƃ������̐삪�W�܂�傫�Ȑ�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�w�S�W-�Z�x�ɂ���āw��̏o�H�H�����S�x-�u�A�c���v�́u���ۍ�v�̐}�G�Ƃ��̐�����������ƁA�u����ɏ�n �A�c���̕\���̓��k�̊� �쏹���̗��ɂ�����ʁ@�}�����̍L���c��ĎO�S�Ԃ�������ނ��B�݂ȓc���Ɛ����v�Ƃ����āA�u�c�쑺�̈�����ԁ@����@�v�Ɓu�Îl��ɓm�@�^�F��ɓm�v���`����A���̈ʒu�W��������Ă��܂��B

�����]�^���Ɋւ��āF

�@�w�b�x-�u���҂̕فv�Ɂu������\��N�A�]�\���̎��܂ŌF���q�����Ɋ�H���A���w�Z����ƂȂ�B���̔N���ƒ��j�Y�����̊��߂ɂ��w�A�c�̘b�x����ɒ��肹��B������\���N�t�A�������E�q��Ƃɓ`���鏑�w��̏o�H�H�x��������ꐝ�ĔV�����ʂ���B�����O�\��N�N�t�A�Y�����w�H�c���v�j�x�Ƃ���������̏H�c��蔃����Q�l���Ƃ��đגm�Ɋ����A���݂̘V�t�Ɏ�����S�n���B�v�Ƃ���܂��B

�������ځu�^�����̎��v�Ɂu�גm�Ď��B�Îl���_�Ђ̎��́A�^�����A�c�W�ɂĎ���M���鏈���l�����ڍׂ��ɂ߂���B�����đ��̌Îl���ЂɏA���Ă͈���L����Ȃ��B�ǎҔ\���w��̏o�H�H�x��c�̑��c�����u�����ׂ��B�^ �����@�^�����̎������������鏘�łɁA�A�c���e���̐��́A��̏o�H�H��c�̑��c�����ɍ��̔@��������B�ˌ��̖��Ȃ��m��ɑ���B�^ ���̏��͎O�͂̍��̎Y���]�^���Ɛ\�l������t�����ɓ�\������h��d��`�ɂČ䐀���̐��Ċ����@�R���L�V�ґ��q������֍����^ ���������тU���@���������q�i�e���̐� �������E�q��̂��Ɩ�j�^ �Ƃ��Ďʖ{�ɍʐF���{����G�悠������������������v���L�ڂ���Ă��܂����B

�@���]�^���̒n���Ҏ[�̂��߂̏��������̗l�q���A����ꑤ�̋L�^�Ƃ��ċL����Ă��܂��B

�@�w�n���x�Łu�A�c���v�́u�����@�����q�v�Ƃ���܂������A�����Ƃ͍��������q�ŁA���̉Ƃ́u�ʐF���{����G��v�̂���u��̏o�H�H��c�̑��c�v�����������Ă���̂ł�����A���̊��͋��͂̌��ɐ^�����瑗��ꂽ���̂�������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�w�b�x�Łu���ƂƂ��āv�L����Ă��钆�ɁA�u�������E�q�� �q���r�����̑c�@�ƂȂ�B�y�c�����q�Ƌ��Ɉɐ���藎������Ƃ����v������A�n�}�̂ق��ɂ́u�������E�q��v�Ƃ���܂����B

�@�u���Ɓv�̒��Ɂu�� ���E�q��q���r�߉Ƃ̑c�@�ƂȂ�v������A�n�}�ɂ͑��E�q��̎��ɋ߈ɕ��q�ق�������A�u�߈ɕ��q��{�ƂƂ��i����j�v�ƋL����Ă��āA�ɕ��q�̎��ɋ߈ɍ��q��ق�������܂��B

�@�w�b�x�́u���ƒ��j�Y�����v�́u����ɍ��q��v�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�u�F���q���v�͎���ɍ��q��Ǝv���܂��B

�@�����Ɂu�e���̐��͔˂��ѓ���������B�^�q���L�r���J�ɂ��ĕc���������ꂽ��l�X�́A�V�یܔN�����~�ς̔[���ɂ��ĕc�����A�܂��V�ێ��N���\�l����\���������Ɓ@�������E�q��/�ߖ�ɍ��q��^�c����N��p�����B�ɂ��c��������Ɓ@�y�c�d��/�ߖ�ɕ��q�v�̋L�ڂ�����܂��B

�@�߈ɍ��q��͋ߖ�ɍ��q��Ƃ��̂����Ƃ������Ƃł��傤���B

���w�n���x�ł́u���Îl���{�v�Ƃ����\�L�ō��ږ��Ƃ��Ă��܂��B

�@�A�c���̐_�ЂɊւ��鍀�ڂ́A�悸�u�F�쌠��ɋ{�v�A���Ɂu�Îl���{�v�A�����āu�����{�v�̎O�Ђł��B

�@���́u�Îl���{�v�͐^�����n���̍��ږ��Ƃ������̂ł��̂ŁA�A�c�W���̕��B�����̂悤�ɏ̂��Ă����Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���ځu�Îl���{�v�̏��o���́A�u�b�G�R�Îl��������A�������ɂ��ւ̎Бm��݂Ƃɂ�B�v�ł��B�u�������ɂ��ւ̎Бm��݂Ƃɂ�v���ǂ̂悤�ɗ�������悢�̂��A���ɂ͕��肩�˂�̂ł����A�u�b�G�R�Îl�����v�Ə̂��{�݂�����̂ł��傤�B

�@�w�b�x�ɁA�Îl���_�Ђ��b�G�R�Ə̂�������A�b�G�R����@�Ƃ�����܂��B

�@�w�\�������̐_�ЂƎ��@�x�ɁA�_�����R�߂܂ł͌Îl���_�Ђ͍b�G�R�Îl�����ł���Ƃ���܂������A�Îl���{�͂��̂悤�ɌĂ�Ă����̂ł��傤���A���邢�͌Îl���匠���ȂǂŌĂ�Ă����̂ł��傤���B

�@�s�T�K�̏����t���ɋL�����w�^���@ �q�R�h�@�~���R�@�~�x�l�̃E�G�b�u�T�C�g�q�z�[�����~�ւ�r2018�N3����23���@�F������ǂށr�̓��Y�u���O�L���Ɂu�Îl���_�ЌÒn�}�v���lj�����Ă���܂����B��������̒n�}�̂悤�ł����A���n�����u�Îl�����v�Ƃ���܂��̂ŁA�Îl�����Œʂ��Ă����̂����m��܂���B

�@�܂��A�n�}�ɂ͌Îl���_�Ћ����̖k�����瓌�ɒʂ��铹�i�����Q�����j�Ɩk�ւ̓����L����Ă��܂��B�k�ւ̓��͒Z���A��̂Ƃ���܂łɂȂ��Ă��܂����A�k�ւ̓����c���Ă����悤�ł��B

�@�Îl���_�Ђ̓����ɓc���L����Ă��܂��B�@

�@�s�@https://www.ensenji.or.jp/2018/03/23/?post_type=blog�@�t

�@�_���K����ʓ��ɂ��āA�ǂ��������̂��������Ȃ��̂ŕ����Ă��Ȃ��̂ł����A�����v�����w�H�c�̎R���C���x�i�H�c�^�@������@��48�E1973�j�́u��l�� �_�������v�Ɂu�C���͎s�����̕����i���Ă͑��j�ɁA���Ȃ��Ƃ���l�i�ꎛ�@�j�͑��݂��A���݂̐_�Ёi���Ă͓��܂��͋{���Ёj�ʓ��������B�����Ď��@���ŌĂꂽ�B�z�[�G���܂��̓x�b�g�E�Ɠ��ʂɌĂꂽ�B/ �_�Ў��g�������@���ŌĂB���̗��������ƁA/�q��𗪂��r/ �̔@���ł���B�_�Ђ̂ق��Ɏ��@���������̂ł͂Ȃ��B�_�Ж��������@���Ȃ̂ł���B�����Ă��̐_�Б����@����Ƃ���ʓ��������̂ł���B�ʓ��͏C���ł��ЉƂł����l�ł����܂�Ȃ��B�������C���͒f�R���������B�v�����邱�Ƃ��o���܂��B

�@���ׂ��A�����̂Ȃ��ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B

�@����@�Ƃ����̂͏C���Ƃ��Ă̖��ŁA�b�G�R�Îl�����͂�����_�{���ŁA���̕ʓ��𑽕�@���ɂȂ��Ă����ƌ������ƂȂ̂ł��傤���B�@�b�G�R�Îl�����𑽕�@���������ʼn^�c���Ă���A�b�G�R�Îl�����Ƒ���@�͏d�Ȃ����W�ɂȂ�̂ł��傤�B

�����āA�˖��n���ōŏ��ɋL�����A�c���̌Îl���_�Ђ̋L�q�́A�Îl���_�ЂɊւ��Ę_�����s�������Ƃ��邩�̂悤�ŁA���̋L�ڂ̓��ق����ߑגm���������Ă�����悤�ł��B�@

�@�H�c�˂́w�n���x�̕����S�u�A�c���v-���ځu�Îl���{�v�ɁA�z�㍑�����S�\����̌Îl���{�̍Ր_�`���ɂ��Ă̋L�ڂ�����܂��B

�@�{�L���́u�����ݒn���v�ł����̎��ɐG��Ă��܂����A�w�n���x�ł̌\����̌Îl���{�Ɋւ���L�ڂ̑S�̂����p����ƈȉ��ł��B

�@�u�܂��z��ɍ�����ɌS�\���첼��ɂɌÎl��ɋ{����B�����̓`�ւɂ́A�_���V�c���\�㐒�_�V�cɍc�q�l�l���͂��܂��T���ɁA��Fɑ������č��uɍ�����삵�ߋ��Ђ��䂦�ɁA�������V��ČÎl���Ƃ͂܂����B�܂������_�͌Îl���ɂ͂��炸�A�z�c�ɂĂ��͂����B����Ǎ��͐^���@�̎��ɂ��̂�����A���͐\���ӂ�͂ŁA�B�l�V�����Ղ�Ƃ̂ݐ\���A�����Ȃ���A��Fɑ��̌�M�������ɂ������ЂĂ����낢�͂Ăʂ邱���A�ق��ɂ�����ˁA�Ƙېl�̌���B�v

�@���̂悤�ɋL����Ă��܂��B

�@���̋L�q�ɂ��āA�����O�N�Ɂu�Îl���_�Ѝl�v�i�����w�H�c�p����O���x��4�E1929�j�킵�������ʗ��i���w�ҁA�ېV��ɏH�c�ˌ���Q���A�Îl���_�Ћ{�i�����߂�j�́A�^���w�n���x�̍��ځu�Îl���{�v�����̈�s�ڂ���\����̌Îl���{�̋L�ڂ܂ł����p���A�u�z��Ȃ�Îl�����F���Ȃ�ƍڂ�����́A�䂪���̍l�̍�暂ƂȂ�Ă��̏��̑�Ȃ鎒��v�ƋL���Ă��܂��B

�@��R�G�i�H�c���w���@�A���y�j�Ɓj�́u�H�c��藂ɏA���āv�i�����w�H�c�p�j�֒������S�x��7�E1932�j�Ō\����̌Îl���{�ɂ��Ă̋L�ڂ����p���A�u���̌������ɉ��Ă͐��]���̏Љ���Ȃđ�F�����̚���Ƃ���v���L���Ă��܂��B

�@���]�^�����A��F�����Îl���_�Ђ̍Ր_�Ƃ��錩���̍]�ˎ���̔��\�҂Ƃ��Ď�グ�Ă��܂��B

�@�n���w��̏o�H�H �����S�x�́u�\����̌Îl���{�v�̋L�ڂ́A���]�^���̒���̒��ł͎G�[�ɕ��ނ����w���u�x�x�̊����ɒu���ꂽ�u�}�����i�H�c�s �{�����j�̐��Ϗ�l�m���u�H�m���L�v�ɂ���Îl���{�Ƃ��̍Ր_�ɂ��Ă̋L�q�����ɂ��Ă���A��������ς��Ēn���ɋL�������̂ł��B

�@���Ϗ�l���̋��̊����S��F�����g����K�˂闷�̓r���A�z��̊����S�\����ɏH�c�S�������ɂ���Îl���{�Ɠ����̋{���������̂ŁA���̗R����q�˕������ƖK�ꂽ�Îl���{�̋ߗׂ̓��}�_�Ђ̐_��̓�������a���q�ׂ������A���̓��L�ɋL����Ă��܂��B

�@���ϓ��L�̌Îl���{�Ɋւ��镔���́A�u��������aɞH��A�_���V�c���\�㐒�_�V�cɍc�q�l�l���͂��܂��T���ɁA��Fɑ������č��uɍ�����삵�ߋ��Ђ��䂦�ɁA�������V��ČÎl���Ƃ͂܂����B�܂������_�͌Îl���ɂ͂��炸�A�z�c�ɂĂ��͂����B����Ǎ��͐^���@�̎��ɂ��̂�����A���͐\���ӂ�͂ŁA�B�l�V�����Ղ�Ƃ̂ݐ\���A��������Ă��������ւ�ƌ����B�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����������������������A���ς���āw�n���x�ɋL����Ă��܂��B

�@�u��������aɞH��v���u�����̓`�ւɂ́v�ƂȂ�A�`������Ă���Ƃ������̋��ʔF���ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u��������Ă��������ւ�ƌ��ʁB�v�Ƃ����A���Ԃł͎l�V�����J��Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃ�������āA�u�����Ȃ���A��Fɑ��̌�M�������ɂ������ЂĂ����낢�͂Ăʂ邱���A�ق��ɂ�����ˁA�Ƙېl�̌���B�v�Ɛ^���ɂ����ςƑn�삪�Ȃ���Ă��܂��B

�@���̗���ő�F���̋Ɛт��Y����Ă��鎖���Ȃ�ƌ������Ƃł��낤���Ƒ��l��������Ƃ��Ă��܂��B

�@�������������ςƑn������āw�n���x�ɋL�ڂ����^���̎v����Ӑ}�Ȃǂ��A�����̋v�ۓc�i�H�c�j�˂̒m���w�̒��ł̐^���̏Ȃǂ��l�����Č������邱�Ƃ͉ۑ�ł���Ǝv���܂����A���̒T�K�L�^�ł͓��ݍ��݂܂���B

�@���������A���Ϗ�l�������S�\����̌Îl���{�ɂ��Ē����������́A���R�Ȃ̂��ǂ����B�^�������Ϗ�l�̓��L���������Ƃ͋��R�Ȃ̂��B���ڂ̏ؖ������͖����Ǝv���܂����A�����ɂ��Ă������ۑ�Ǝv���܂��B

�@�܂��A�]�ˌ���ɉz�㍑�����S�̐V���c�˓��̗L�͐_��̂ЂƂ�ł����������a���A�Îl���_�Ђ̍Ր_�͑�F���Əq�ׂĂ��邱�Ƃ́A���݂̌Îl���_�Ђ̍Ր_�Ƃ��đ�F�����J��Ђ����Ȃ��Ȃ������l�����ł��A�Îl���_�И_�Ƃ��Ă͂��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���b�G�R�Îl���匠���䗘�v�L�Ȃǂɂ��āF

�@�w�b�x�ɁA�u�b�G�R�Îl���匠���䗘�v�L�v�ɂ��āA�u�{�L�͋߈ɍ��q�厁�����̎ʖ{�ɋ���ĕM�ʂ���B���҂͑���A�c���̐l�Ȃ�ׂ��A�����̍����쑽�ɂ��ēǂ݈Ղ��炸�B�͌�m���҂�m����𐂂�ċL�������߂��Ƃ��B�^���a���N���������ʁ@�ߑגm�L�v�ƋL���Č䗘�v�L��|�����L�ڂ��Ă��܂��B

�@���̌䗘�v�L�ɂ��ẮA�s�T�K�̏����t���Ɂw�^���@ �q�R�h�@�~���R�@�~�x�l�̃E�G�b�u�T�C�g�Ɍf�ڂ́u�Õ����E�䗘�v�L�v�̂��Ƃ��L���܂������A���̌䗘�v�L�Ɠ��e�͂قƂ�Ǔ���̂��̂̂悤�ł��B

�@�|�����Ō䗘�v�̋�̗�Ƃ��Ă������Ă���ŏ��̋��ی��N�q1716�r�̖x�đ��̗����q��Ɋւ��鎖�͖{�L���ł��T�v�ɐG��Ă��܂����A���̎��̉H�ꑺ�̊썶�q��Ǝq�̊ւ��鎖���̋L�ڒ��Ɂu����@�l�֎Q��A�E�̗l�q����A�@��l������萬���Îl�������l�ɂ͂������Ȃ��B����ׂ���܂₻�킩�Ɛ\�́A�Îl���{�̌�^���Ȃ�B���Îl���Ɛ\�͎ߑ��@���A��t�@���A������V�A����x����F���l�ЂɂČ�����܂��B��^���ɞH����ߖ�������킩�Ɖ]���B�q�����r����@�̌䋳�P�g�ɂӂ��݁A�q�ȉ����r�v������܂��B�����āA�c����N�܌��̎���A�������N�܌��̝�鯂̎���A����ɑ��������\�N�t�̎��Ɂu�Îl���匠���l�̑咹���Č��L�āA���l�������ɓ��D�[�߂�ƁA�J�{���t���m �ύs�@ ��O�����s�� �x�Ő��P ��䕼 �m���� �����̂˂�q�����ɂāA�����P�̎��q�� �_�y���q�ɂ��킵���l�X��x���s���Ȃ��A�V��j���s�c�䋟�ɓY���ڏo�x���D�[�߂���B�v������܂����B����̍Ō�͓V�ۓ�N�̏H�̒��J���ň���ꂪ�ł��Ȃ����ɂ��ċL����Ă��܂��B

�@���ꂩ��A�|���ł͈�s�J���āu����a��Ƃꂳ�������Îl���匠���l�ցA�ڂ�ς��҂��������ɗL��Č䗧��|��ɁA�S�������Ɖ]�����ƂȂ��B�v�Ƒ����Ă��܂����A�w�~�x�l�́u�䗘�v�L�v�ł́A��ɋL�����悤�Ɂu���ڂ�ς��҂����������ɗL��Îl���匠���l�䗧��|���đS���Ȃ��Ɖ]�����Ȃ��v�Ƃ����āA�Ⴂ������܂��B

�@�u�߈ɍ��q�厁�����̎ʖ{�v�Ɖ~�l�����肳�ꂽ�u�b�G�R�Îl���匠���䗘�v�L�v�͕ʁX�̎ʖ{�̉\���������悤�ł��B

���|�����ɁA����@�ł͌Îl���Ƃ͎߉ޔ@���E��t�@���E������V�E�����F�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��L����Ă��܂��B�����̎��_�Ƃ����l�V�����J���Ă���킯�ł͂Ȃ�����������Ă��܂��B

�@�w�H�c���_�В�HP�x�̐A�c�E�Îl���_�Ђ̗R���y�єq�a�O�̗R���̔�ɂ́u�����V���v�Ƃ���̂ŁA�����V�E�����V�E�L�ړV�E�����V�̎l�V���Ƃ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�^���́u�Îl���{�v�ł́u���̑����V�c�̑��`��Ƃ��ւ�B��������V�͎l�V���̑��ꒌ�Ȃ���A�����ɌÎl���{�Ƃ܂����v�ƁA�����V�Ɣ�����V�����p���Ă��܂��B

�@�w�b�x�́u�Îl���_�Ёv�̏����ځu���a��i1765�j���єN�b�G�R�����ʍ��̒ʂ�v�̒��Ɂu��A��O���@��́@�����܁A�\�ꌎ�q1536�r�@�����@���E�q��^�P�����q�@�g�˓V���@�J�ᖾ�o�@�@�����Z�v������܂����B�u�P�����q�v�Ƃ���܂����A�u�g�˓V���v�ƕ���ŋL����Ă��āu��O���v�Ƃ���̂ŁA�u�䗘�v�L�v�ɂ���悤�ɔ�����V�ƑT��q���q�Ƌg�˓V�����J����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�O���`�����J����Ƃ���A�����V�ł͂Ȃ�������V�Ƃ���ق����J�����ɓK���\�L�ł��傤���A�l�V���̏ꍇ��������V�ƋL�����Ƃ�����̂ŁA�����łȂ��Ă��悢�̂�������܂���B

�@�����A�Ƒ��ł���l�V���Ƃ��Ăł��������V�ƕ\�L���Ă��āA�����V�Ɣ�����V�̕\�L��ʂ�����قLjӎ����Ă��܂���ł����B����͒��ӂ������Ǝv���܂��B

�@������V���u����@�ɂ܂��܂��v�̂���Ԃł���A���́u�P�����q�v�u�g�˓V���v���A����@�̂ق����J���Ă����̂ł��傤����A�Îl���{�͉����J���Ă����̂ł��傤���B

���|�����̕����\�N�́u�咹���Č��v�L�����ɂ���u�ύs�@�v�ł����A�n���u�����S-�����v�̐��̊̉���q���ɏC�����s�@���L����Ă��܂��B�u�ύs�@�v������q�̊ύs�@�̂��Ƃ��ǂ����͕���܂��A����q�͌��݂̉���s����������q�ł��̂ŁA����قlj����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

���~�l�̃T�C�g�́u�b�G�R�Îl���匠���v�Ɓu�k�C�������F�v�̊|���ɂ��āF

�@�s�T�K�̏����t�ɋL�ڂ��Ă��܂����A�u�b�G�R�Îl���匠���v�̊|���}���͎߉ށE��t�E������E����ł����B

�@�u�k�C�������F�v�̐Δ�i�Γ��j�́A�Îl���_�Ћ����ɂ���܂����B

�@�u�\�������̐Α����v�ɂ��ƁA�����Ɂu���ߌF���q�ق��\�ꖼ����������Ă���v�����ł����A�����N��s���Ƃ̂��Ƃł��B

�@�ߌF���q�������P�łȂ���A����ڋ߈ɍ��q��ƂȂ�A�������疾���ɂ����Ă̋߈ɍ��q��ƂȂ�Ǝv���܂��B

�@�|���̊��́u�ߖ�ɍ��q��@�����M���v�Ƃ���܂��̂ŁA�w�b�x�ɂ��Ɓu�ߖ�ɍ��q��v�͓V�یܔN�q1834�r�ɕc����������Ă��܂��B

�@�w�b�x�u��\��͐l���`�L�[�Z�v�ɁA�u�ߖ쐴���͐A�c���e���̐��߈ɍ��q��i�ܑ�j�Z�j�ɂ��āA�V�ۏ\�l�i1843�j�N�\��\�����ɐ��܂��B�v�A�u�ߖ쎁�͋��ˎ���c���䋖�̉��T��ւ肵���A�ꎚ�c���������ꂸ�B�v�Ƃ���܂��̂ŁA�߈ɍ��q��Ƌߖ�ɍ��q��͓���l���ŕc�����������ɂ������ċߖ�Ƃ����Ǝv���܂��B

�@�|���̔N���́A�����Z�N�q1859�r�ł��̂ŁA������Ƃ̌�ɂȂ�܂��B

�@�Z��߈ɍ��q��̉\�����l������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���w�b�x�Ɂu�b�G�R�Îl���匠�������̘k���v�̊G������܂��B����ɂ��ƁA�k�����ʂɁu�{�� �H�c�����S�A�c���ߖ�ɍ��q��v�u�����\��N�q1829�r�V�l�������ʓ������@�q�S��v�Ƃ���܂��B������Ƃ͓V�یܔN�ł�����A����ȑO�ɋߖ���̂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂����A�����\��N�̑���@�́w�b�x�ɂ��A��\�ꐢ�͕������N���ł��̂Łu��\�@����V����v�̑�ɂ�����Ǝv���܂��B�\�͓V�ۏ\�l�N���Ƃ̂��Ƃł��B

�@�ǂ��������ƂȂ̂��ł��傤���B

�@�w�b�x�ɁA�Îl���_�Ђ̓����Q���e�́u�o�H�O�R��v�ɂ��āu�c����i1866�j�N�����������n����k���ɋߔW�ɕ��q�E�ߔW�ɍ��q��Α��̏����O�R�̑哃�����Ă���B�v�Ƃ���A���̑��ɏ\�ꖼ�̖��O�����܂�Ă��āA���̒��Ɂu�ߔW���E�q�� �ߔW���� �ߔW�l�Y���q�� �ߔW�r���ߔW�����q�� �ߔW���E�q��v�����邻���ł��B

�@����̐A�c�̏Z��n�}������Ƌ߉Ƃ͂���������܂����A�ߖ�i�ߔW�j���̉Ƃ͌�������܂���B

�@�܂��A�|���̊J�ᓱ�t�̑刢苗��@��w��ɂ��ẮA�肪������������܂���ł����B

���F��_�Ђɂ���

���n���́u�A�c���v�ł��w�A�c�̘b�x�ł��A�F��_�Ђɂ��Ă͂��낢�닻���[���������L����Ă���܂����A�����ł͏ȗ�������܂���B

�@�s�T�K�̋L�^�t�́u�������쑤�F�v�̂Ƃ���ɍڂ����ʐ^�̌䓰�́A�ς������q�̍M�\���Əo�H�O�R���{���̐Δ�̂��Ƃ��w�\�������̐Α����x�ɌF��_�ЂƂ��Čf�ڂ���Ă��܂����̂ŁA�F��_�ЂŊԈႢ�Ȃ��悤�ł��B

�@���Ă̌F��_�Ђ́A���������ɐ��̑���O�{�����āA�Гa�͋����n�̉��̕��ɌÎl���_�ЂƔw�����킹�Ɍ����Ă��āA�����Ђ������������ł����A�ʉe�͂Ȃ��悤�ł��B