�T�K�L�^�@�R�`�@�@�P�O�@�F�@���� �P�O�@

�������X�g�@���X�g�O�@�F�@�O�C�S�V��������@�Îl���_��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�q�K�����X�g�@���X�g�O

�s�T�K�̏����t

������ɌÎl���_�Ђ̑��݂�����́A�L���u�T�K�L�^�@�����X�[���J�n�v�Ɠ��l�Ɂw�V�����j�E�㊪�x�ɂ���Ēm��܂����B

���w�V�����������i���j����O�� ���Y�̊��E���Y�ʂ�E�i��j����x�Ɂu�O��_�Ё@���Ƃ͑q����ꒌ�ł��������A�z�K�Ђ����J���A���䖼�����E���R�F�����J��B���̎Ђ̖{�n�ł͊ϐ�����F�ŁA���ł��ω��l�ƌĂ�ł���B���̓��ɌÎl���Ђ�����B�������l�ŁA���͌��_�ЂƂȂ��Ă���B�k�����̎ЂŖ{���̌Îl���Ђ̊��킵�ɏ]���Ă���B�v�Ƃ���ʐ^���ڂ����Ă��܂��B

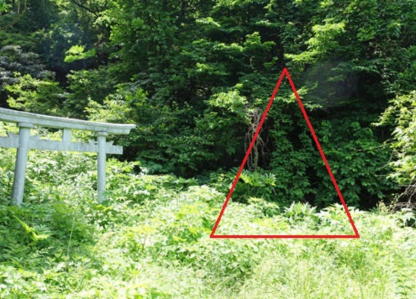

�@�ʐ^�ł́A�Гa�ɑ����ΊK�i������Ί_���ς܂�Ă���A�Гa�̍��E�ɓ��Ă������܂��B�Гa�͈�ԎЗ�����̂悤�ł��B

�@�n�}������ƁA�S�����z�������̓��ɒ����}�[�N������܂����O��_�Ђ̂悤�ŁA�Îl���_�Ђ̏ꏊ�͕�����܂���B

�s�T�K�̋L�^�t

���Q�O�P�V�N�U���X��

�@�V���ł͐悸�A�V�������}���قɍs���A�l�b�g�ő����������Ă�������̖{�����āA�n�}���m�F���āA���̎�����T���܂����B

�@����Ɋ֘A���Ắw�V���V���y�L�i�����B��j�̑��Ɂw�����@�ӂ邳�ƍu���u���Y�v�x�i�吼�����@���P�T�E2003�j�������܂����̂Œ��葺�����̃R�s�[�������Ă��������܂����B

�@�w�V���V���y�L�x�ɂ��u����̌Îl���_�Ђ͑��̓��R�ɂ���B�Гa�͖k�����ŗׂɏ����Ȑ̋��K������B�v�Ƃ���܂��B

�@�w�����@�ӂ邳�ƍu���u���Y�v�x�̒��葺�̍��ڂɂ��Ό��݂̒��葺�͋����n����ړ]�������Ƃ̂��ƂŁA�k�u���葺�����ݒn�Ɉړ]�������R���N����킩���Ă��Ȃ��B�v�u���݁A����`�̓��ɖ{����g���̌��J�肪���邪�A�w��̐��H���z�������ɐz�K�_�АՂ��̂����Ă���B�����͐z�K�_�Ђɑ����ē��ɐL�тĂ���A���܂�����q�ɂ͑��ʂ̗N���������āA�����������Ă����B�����Ղ͑��������ɂȂ��Ă���B�����̑O�̒�n�ɂ͂R�����قǂ̐��c�����邪�A���̈ꕔ�̓o�C�p�X���H�̉��ɂȂ�A�����̖ʉe�͌����Ȃ��Ȃ����B�v�u�������N�i1804�N�j�̑�n�k�̎��́A�ړ]�̑O���ォ�͕�����Ȃ����A�Ɛ�19���A���P�R���ƁA�O�̂U�������Z�s�\�ƂȂ�A�n�R�D���Ƃ̉��~���ɂȂ��Ď���ł���B�v�A����ɑ����Ď菑���̒n�}������A�u���̓�ɂ͂R�������̐��c�Ɣ�������A���̎R�͔��⋤�L�̑�����ꂪ�������B�v�u�����̍���ɂ��鐅�c�́A���a�R�W�N���ɊJ����A���p�����|���v�ŗg�������̂ŁA�P�����قǍk�삳��Ă���B�v�u���̒���O��_�Ђ͑��̓��ɂ���A���̈ړ]�ƂƂ��ɑn�����ꂽ���̂ŁA�N��͕s�ڂł��邪�V�ی��N�i1830�N�j�ɍČ����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�v�u�������Ղɂ������z�K�_�Ђ́A�吳�X�N�̓S���~�ݍH���ɍۂ��A�Ր_�̌��䖼�����͎O��_�Ђɍ��J����A�Гa�͓��̓c�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ̐������邪�ڂ炩�łȂ��B���̍H���Ő_�Ђ͏W���ƕ��f����A�_�Ђ����ɂȂ��Ă��܂����B�v�u�Îl���_�Ёi�������l�j�͑��̓쓌�Ɉʒu���A���o��Q�҂̐M�������������A���̐_�Ђ��o�C�p�X���H�̂��߂ɓ����ɌǗ����Ă��܂����B�v�l�̋L�q������܂��B

�@�菑���̒n�}�ɂ��ƁA���݂̒���͋�����W���̖k�Ɉʒu����悤�ł��B

�@�Z��n�}�ɂ��Β���W���̐l�Ƃ�JR�H�z�{���ƊC�݉����̍����R�S�T�����Ƃ̊Ԃ̋����͈͂ɓ�k�ɘA�Ȃ��Ă���A���̒����̐��H�̓��ɎO��_�Ђ�����A����ɂ��̓��ɍ����V�������Y�o�C�p�X�������Ă��܂��B�W���̓�k����o�C�p�X�ɒʂ��Ă���ɎR�ɑ����Ă��鋷����������܂��B

�@�Îl���_�Ђ̓o�C�p�X���H�ɂ���ďW������u�Ă�ꂽ�悤�ł��̂ŁA�����V���o�C�p�X�̓����ɂ���悤�ł����A���̏ꏊ���ǂ̕ӂȂ̂��ȂǁA����ȏ�̂��Ƃ͕�����܂���B

�@�s���ĒT���Ă݂邵���Ȃ��悤�ł��B

�@�}���ق���悸����Ɍ������܂����B

�@�����V�����̌Îl���_�ВT�K�̍ŏ��̏ꏊ�Ƃ��܂����B

�@���Y�̊ےr�����k�Ɉʒu���Ă��܂��̂ŁA�����������̎Ђ̑��݂����������������m�邱�Ƃ��o���Ă���������X�g�̔ԍ��P �ɂȂ����Ǝv���܂��B

�@�C�݉����̍����R�S�T�������s���A����W���̖k���̃o�X��̍L���ꏊ�ɎԂ�u�����Ă��炢�A�b���������ł���l��T���܂����B

�@���V�l���O�ō�Ƃ��Ȃ����Ă����̂Łu�Îl���_�Ђ�K�˂Ă������Ɓv�����`�������Ƃ���A�ꏊ�Ɠ����������Ă����������Ƃ��o���܂����B

�@�Îl���_�Ђ�K�˂邱�Ƃ��s�v�c�Ȃ悤�Ɂu�����Ȑ_�Ђ���v�ƌJ�Ԃ���܂����B

�@�R�ɓ���悤�Ȃ̂ŁA�F�͏o�܂��Ƃ���������ƁA���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����������Ă��܂����B

�@�Ԃōs����悤�ł��̂ŁA�ԂŌ������܂����B

�@�W���̓쑤�ō����R�S�T��������͂���ē����z����Ɨѓ��̂悤�ȓ��ɂȂ�A�i�ނƃo�C�p�X������̂ŎԂ̐�ڂ��݂ĉ���A�R�������ɓ��肳��ɐi�݂܂��B��������ƑO���ɃJ���V�J����яo���Ă��ċ�������A�C�^�`�̂悤�ȏ�������������Ȃǂ�����A���͍����E�O���ɎR�������čs���~��̂悤�ɂȂ菭���L���Ȃ�܂����B

�@�Ԃ��~��Ă݂�ƁA�E�ɐi�ޓ�������̂ł����A�������Ȃ���Ă��ċ������Ȃ̂ŁA�����čs�����Ƃɂ��āA���C�ɗ����ւ����W�I��t���đ傫�ȉ����o���čs���܂����B

�@�����ɂ��邩������Ȃ��_�Ђ�T���ď��߂Ă̎R��������̂́A�s���ł����蒷�����ԂɊ������A������߂悤���Ǝv�����A�����s���~��ɂȂ荶���ɒ����������A���̉��̍����Ȃ����Ƃ���ɎГa�̉����������܂����B

�@�����͂�������Гa�ւ̓��������Ȃ���ԂŁA���M�����������Ȃ���ΎГa�ɋ߂Â����Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA�s���̂���ߎʐ^�Ɏ��߂邾���ɂ��܂����B

�@����ȏ��ɂ���̂��悭�������ȂƁA�����������ł��̂Ƃ��͖��������̂ł��B

�@�s���~��̓������������n���ƁA�_�Ђ̔��Α��̍������Ƀo�C�p�X�������Ă���̂������܂����B

�@�w�����@�ӂ邳�ƍu���u���Y�v�x�́u���̐_�Ђ��o�C�p�X���H�̂��߂ɓ����ɌǗ����Ă��܂����B�v�����Ă��Ȃ���A����ŎR���̓����J�ɋ����Ă��������Ȃ���A�ƂĂ�����Ȃ������ȂƎv���܂����B�܂��A��l�ł�������s���Ȃ������ł��傤�B

�@�V�����ւ͕v�w��l�ŗ��Ă��܂����B

�@�v�w�A�ꂾ�������Ƃ��A�n���̕��̕s�M�����ɘa�����Ă���āA���낢�남���������������Ƃ��o������������m��܂���B

�@�V�����̕��̂��l�����ǂ�����ł����A�{���ɗV�����ł͑����̕��ɏ����Ă��������܂����B�@

| �@����F�@���̓��̐i�s�������͍s���~��B���ɒ����B�@�@�@�@�@�@�E��F�@�����Ɖ��̍���ɎГa�B���M�B �@�����F�@�Гa���Y�[���Ŏʂ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�E���F�@�R�z���Ƀo�C�p�X���H�B |

|

|

|

|

�s�T�K�̐����t

�@�Гa�̊ԋ߂ɍs�����Ƃ͏o���܂���ł������A�Гa�̂���ꏊ�͕�����܂����B

�@�Гa�̃Y�[���ʐ^�Ɓw�V�����������i���j�x�̎ʐ^�͓����Ɍ����܂��̂ŁA���̎Ђ��Îl���_�ЂŊԈႢ�Ȃ��悤�ł��B

�@���p�����Ă��������������ɂ��A����̌Îl���_�Ђ��u���������܁v�ŁA�u�Гa�v�́u�ׂɏ����Ȑ̋��K�v�������āu���͌��_�ЂƂȂ��Ă���v�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA���������܂̌Îl���Ђ͌��X�͏����Ȑ��K�̐_�ЂŁA���̎Гa�͌Îl���_�ЂƂ͌��킸���_�ЂƂ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�Гa�ɎQ���Ă��Ȃ��̂ŁA�̏��K���m�F���Ă��܂���B

�@���_�ЂɊւ�����������Ă��܂���B

�@�Îl���_�Ђ̒����n�́A�w�����@�ӂ邳�ƍu���u���Y�v�x�̎菑���n�}�Ȃǂ��Q�l�ɂ���ƁA����̋��W���̓��Ɉʒu���Ă����悤�Ɏv���܂��B���W���̐����͈͂̋߂��Ƃ���Ɉʒu���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�z�K�_�АՂ�K�˂Ă��܂��A��������̂��ǂ������s���ŁA���݂̗l�q�͕�����܂��A�z�K�_�АՂ����W���̐��Ɉʒu���āA�W�����ړ]����������Ȃ��Ƃ��S���~�݂܂ł��̏ꏊ���J���Ă����悤�ł��̂ŁA�Îl���_�Ђ����W���̎���ɒ����������̏ꏊ�ɂ��葱�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�J�V�~�[���RD�E����{�̒n�}��������₷�����Ȃ̂ŁA�����Ɂw�����@�ӂ邳�ƍu���u���Y�v�x�菑�n�}���Q�l�ɐz�K�_�АՁE����W���Ղ����Ă݂܂������B

�@�n�}����݂�ƁA�Ԃ�u�����Ƃ��납��Îl���_�Ђ܂ł͂R�O�O�b��ł��̂ŁA�T�d�ɕ����ĂS�����ł����A�����ƒ��������܂����B

�@�����R�S�T�������番���ꂽ�Ƃ��납��Ԃ�u�����Ƃ���܂ł͂U�O�O�b���ł��傤���B

|

�s�J�V�~�[���RD�[����{�̒n�}�t�@ �@���W���Ղ́A��n�������ݕ��n�ɂȂ��Ă��܂��B �@���m�c���猻����̓�܂ŋ��W���Ղƒ�n���͂��悤�ɑ����Ă��铹�́A�W���R�O����S�O�b�̕ӂ��ʂ��Ă��܂��B �@���̓��̘e�̍���ɁA�W�����猩����ꏊ�ɁA�Îl���_�Ђ͈ʒu���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���̓��̈ꕔ�́A�o�C�p�X�H���ł��̉��ɂȂ�A���f���ꂽ���悤�ł��B �@�������N�̑�n�k�́A�ۊ������N���ė��n�������ۊ��n�k�̂��Ƃł��傤����A���̎��͒Ôg���N���Ă��邻���ł��̂ŁA���̎��ƏW���̈ړ]�͊W����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

�@�s�n�}�F�@���݂̒�����Ӂ@�}�[�N�͎Ԃ�u�����ꏊ�t

�s �Q�O�Q�S�N�R���P�U���i�y�j�@����ĖK �t

���Q�O�P�V�N�U���̏���K��̎��́A�K�^�ɂ��Гa�̋߂��܂ł��ǂ�����Ƃ��ł��A�Гa�̑��݂ƈʒu���m�F�ł��܂������A�r���ɑj�܂�ĎГa�̑O�ɍs�����Ƃ��o�����A�Îl���_�Ђ̋��K�Ƃ������K���m�F�ł����ɂ���܂����B

�������s������Гa�̏��܂ōs���邾�낤���A���Ղ�̎��ɂ͑�������̂ł͂Ȃ����낤���A���Ղ�͍s�Ȃ��Ă���̂��낤���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��m�F�o����Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���܂����B

�@�Ă𗊂��Ē���W���̕����Љ�Ă��������āA�d�b�ł����������Ƃ���A��͗�N�T���S���ɎO��_�Ђ̍�ƂƂ��ɍs�Ȃ��Ă���Ƃ̂��Ƃł������A�A�x�̗\�肪�����Ă����̂ō�ɍ����čs�����Ƃ͏o���Ȃ��Ǝv���܂������A���Ȃ瑐�����Ă��Ȃ��̂Œ����̏��܂ŎԂōs����Ƃ̂��Ƃł����B

�@�V��̗ǂ������ȓ��ɏo�����܂����B

���悸�A�w�V�����������i���j�x�Ɏʐ^���ڂ��Ă�������W�����ɂ���u�O�P�̐��������炦����v�ƎO��_�Ђɍs���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@�u��v�͖{�̎ʐ^�̂悤�ɂ���܂����B

|

|

�@�u��v������H���z�����Ƃ���ɎO��_�Ђ��������Ă���悤�ł��B

�@�O��_�Ђ͗��h�Ȑ_�Ђł����B

|

|

�����E���_�Ђ����܂��B

�@�����̏��܂ŎԂœ�Ȃ��s�����Ƃ��o���܂����B

�@�ȑO�A�r���z�ɉ��������������Гa�́A�Z�����̎Ζʂ̏�ɑ��z��w�ɂ��Č����܂����B

�@�s���~�܂肾�����Ƃ���́A�ΖʂɂȂ��Ă��đ����Ȃ��Ă��s���~�܂�ł����B

�@���̎Ζʂ̓o�C�p�X���H�̕����瑱���Ă���悤�ł��B

�@�Ζʂɂ�U���a���{����Ă��āA�ʂ��Ă������H�e�̑�^��U���a�ɂȂ����Ă��܂��B

�@�Гa�͎v�������߂��ɂ���A�����ɂ̂ڂꂻ���ł����A��͂�������Ă��܂��B

�@�Гa�O�̊K�i�̏�̐��ʓ��������̓u���[�V�[�g�ŁA���̍��E�̐Ί_��ɂ͔͂�������܂��̂ŁA��͂��ɖW�����邩�Ǝv���܂������A�̂ڂ��čs���Ă݂�ƃu���[�V�[�g�͂߂����悤�ɂȂ��Ă��āA��͂��̒��ɓ���܂����B

�@�ȑO�̎ʐ^�Ɏʂ��Ă����p�C�v��̕��́A��͂��̂��߂̒P�ǃp�C�v�������킯�ł��B

�@�����̑O�̓��H�̏��ŕW���͂��悻�T�O���[�g�����ŁA���_�Ђ̏��͌��n���ƃo�C�p�X���H�̍����Ƃقړ����������Ⴂ���炢�̂Ƃ���ɂȂ�悤�ł��B

�@���_�ЂɎQ�q���A�ׂɂ���Ƃ����Îl���̋����K��T���܂������A��������܂���B

�@���炩�̗��R�œP���ɂȂ����Ƃ��Ă��A���K�����Ă������悤�ȍ��Ղ���������܂���B

�@�Гa�̔w��͎Ζʂ����܂��Ă��āA�Гa�̉E���̎Ζʂ���ꂪ���ꗎ���Ă��܂����B

�@�����ȗ���ł����A�܂������Ȃ���ł��̂ŁA���_�ЂƏ̂����̂������܂��B

�@�n�}������ƁA���̏ꏊ�͓��������Ƃ����ĎR���ɓ��荞��ł��菬���ȒJ�̒n�`�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����W�܂鏊�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

�����K��������Ȃ��̂Ő��K�͂��������̂��ǂ����A����W���ɖ߂��ĕ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�@

�@�����̂�������K�˂��āA�������ł�����ɂ��ڂɂ�����܂����B

�@���̕��ɂ��ƁA���K�͑�̗�����z�������������ɂ��邪�A�M�ōs���Ȃ������m��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B

�@���K�͖����ƒ��߂��A����Ɏv�����܂��ɁA�n���̕��ɕ������Ƃ��厖���Ƃ��炽�߂Ďv���܂����B

�@������x�R�̐_�Ђɖ߂�܂����B

�@��̗���̌��������ɖڂ����ƁA�}�■�̉��ɐ��K������܂����B

�@�u�ׂɁv����Ƃ������Ƃł����̂ŁA�����Ƃ��ɂ�����̂Ǝv���Ă��܂����B

�@���̐��K���A�Îl���_�Ђ̋��K�Ȃ̂ł��傤�B

�@��̌��������ɖڂ�������Ƃ��Ă��A���ӂ��Ă��Ȃ��ƌ��߂��������m��Ȃ��قǔw�i�ɗn������ł��܂����B

�@����铹�������Ȃ���Ԃł́A�ȒP�ɂ͋߂Â����Ƃ��o���Ȃ��Ɣ��f���܂����B

�@�c���̐��K�ł��B

�@�����Ɗ�b�̊Ԃ̓����������A�������c���ɒ����܂�Ă��܂��B

�@��b�́A�����⓷�̐ނƂ͈قȂ�_�炩�߂̐�i�ɐς�ł���悤�Ɍ����܂��B

�@���K�̔w��ɂ���b�̐Ɠ����悤�Ȑ��i�ɐς܂�Ă���悤�ɂ������܂����A�����ɂ��鎩�R������ďd�Ȃ��Ă���悤�ɂ������A���R�ł���Ό�_�̂̐Ȃ̂����m��Ȃ��Ƃ��v���A���f���t���܂���B

�@�����̋�Ԃ̒�ɎO�p�̐�����܂����A�Ӗ�������̂������̂�������܂���B

�@���K�̐��ʂ͖k�����ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�@�Ƃɂ����A�O��ł������Îl���̐��K���m�F�ł��܂����B

�@�c���̐��K�ł����B

|

|

|

|

���Q�O�O�S�|�O�R�|�Q�W�ɁA��̂��Ƃ�̏�Ԃɂ��ċ����Ă�������������̕��Ɋ����L���̃v�����g�ƒlj��L���̌��e�𑗂点�Ă��������܂����B

�@�Q�O�O�S�|�O�T�|�Q�W�ɒlj��L�������J�������܂����B